はたらきで区分すると、次のようになる。

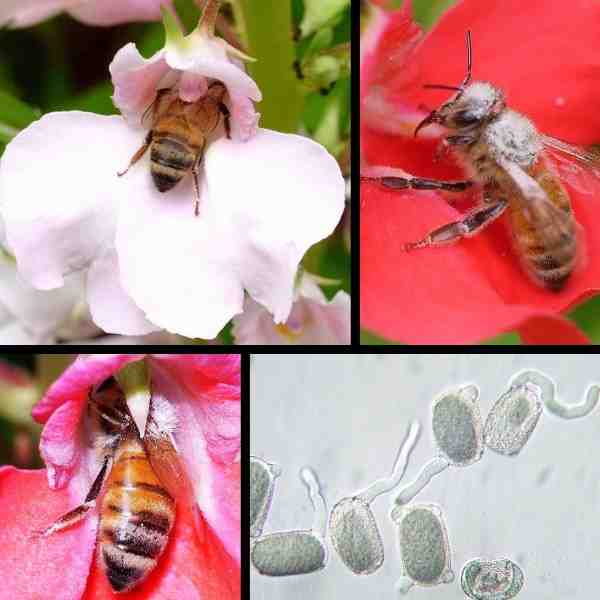

ホウセンカを訪れるポリネーターは、「ひれ」に惹かれて訪れ、「ひれ」を足場にして「ラッパ」にもぐり込んで距の中の蜜を吸う。このときに、ポリネーターの背面に花粉や柱頭がくっついて送受粉が起こる。オドリコソウ(シソ科)やラン科など多数の被子植物が、ホウセンカと同じように、奥深く隠された蜜を求めて花の中に潜り込んだポリネーターの背面に花粉や柱頭をくっつけることで送粉を行っている。

ホウセンカは園芸植物なので、本来のポリネーターは原産地とされるインド~ミャンマーでないと決められない。同じ属で自生しているツリフネソウ類では、脚力が強くで長い口吻を持つマルハナバチ・スジボソコシブトハナバチが送粉している。

植えてあるホウセンカにもマルハナバチ・スジボソコシブトハナバチに加えてミツバチが来ていて、花粉や柱頭が背中に接触している。ミツバチの口吻はホウセンカの距と比べると短かすぎるが、届く範囲の蜜を吸っているのだろう(花粉カゴに花粉を集めるようすは見られない)。

花にもぐり込むトラマルハナバチ

花にもぐり込むトラマルハナバチ 雄性期の花にもぐり込むミツバチ。胸部の背面に花粉が触れている。

雄性期の花にもぐり込むミツバチ。胸部の背面に花粉が触れている。

長い口吻を持つスジボソコシブトハナバチ

長い口吻を持つスジボソコシブトハナバチ

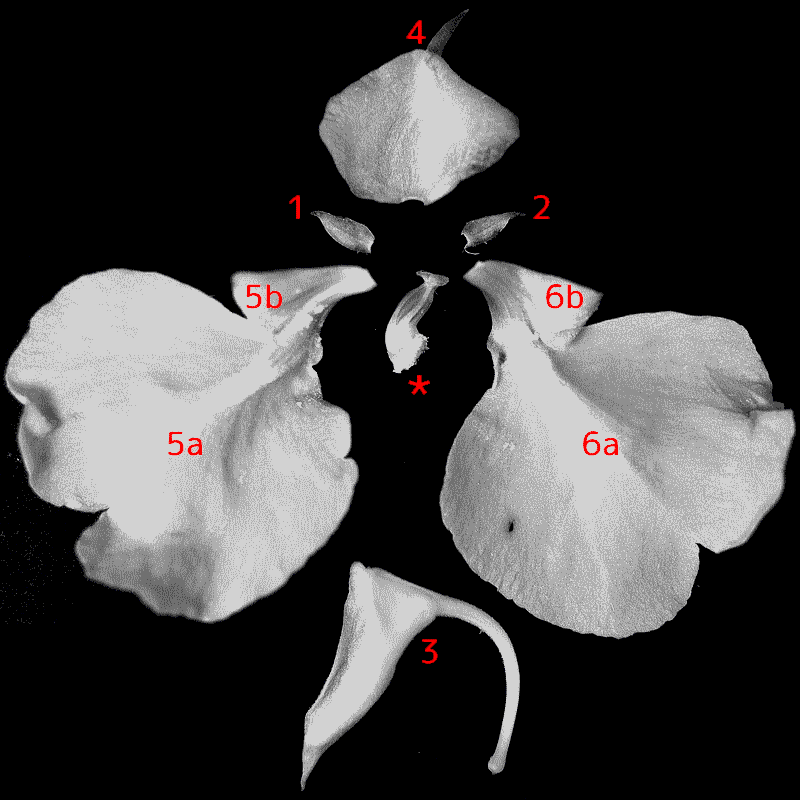

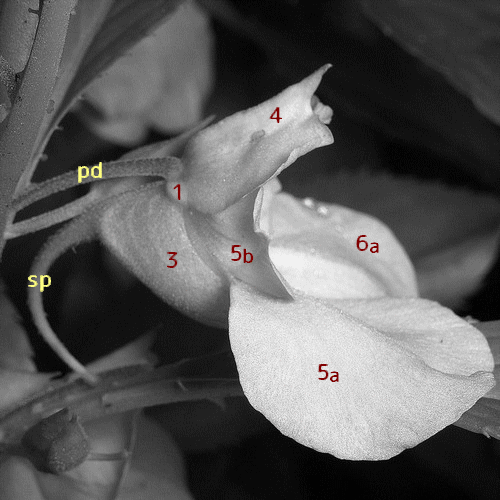

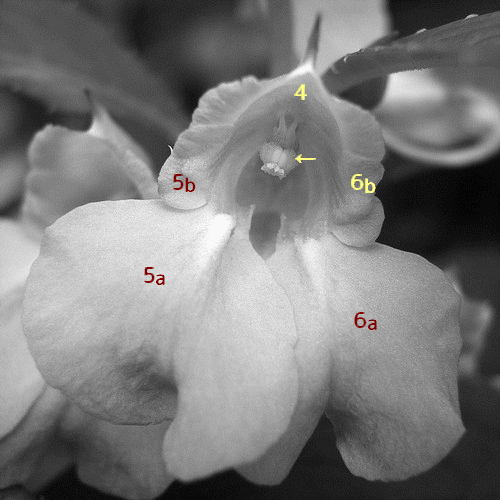

組図

組図

つぼみの中から取り出した雄しべ・雌しべの先端部。5つの葯が組み合わさっているようすが分かる。

つぼみの中から取り出した雄しべ・雌しべの先端部。5つの葯が組み合わさっているようすが分かる。 開花直前になると、葯の先端が破れ、花粉が出始める。花糸に囲まれた緑色の部分は雌しべの子房。柱頭は葯に包まれたかっこうになっていて、外からは見えない。

開花直前になると、葯の先端が破れ、花粉が出始める。花糸に囲まれた緑色の部分は雌しべの子房。柱頭は葯に包まれたかっこうになっていて、外からは見えない。

雄しべが取れると、初めて柱頭が露出する。

雄しべが取れると、初めて柱頭が露出する。

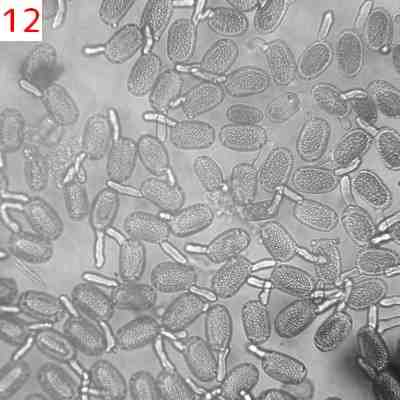

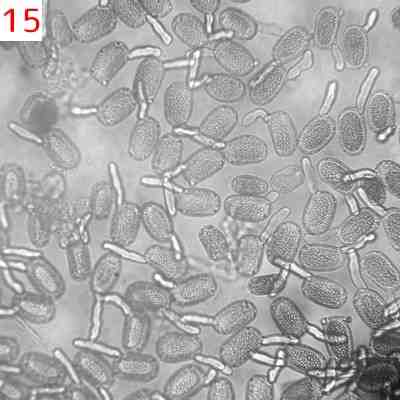

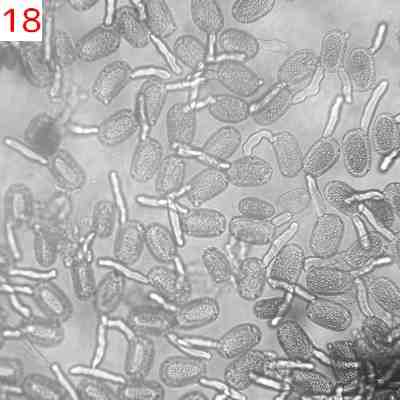

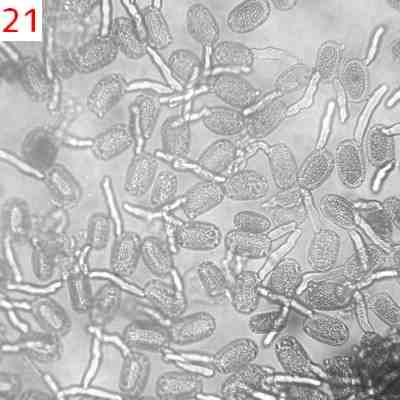

ホウセンカや近縁種は、花粉管の発芽・伸長の観察によく使われる。蒸留水や水道水の水滴表面に花粉を散りばめるだけで、短時間で発芽・伸長が起こる。他の多くのグループのように、ショ糖溶液(種によって違うが10%ていど)を使う必要はなく、溶液が蒸発しないように長時間保つ必要もない。発芽・伸長率もずっと高い。