自花粉と柱頭の空間的な分離を雌雄離熟[herkogamy]という。

ふつうは、1つの花の中で自花粉と柱頭のあいだが離れている場合を指す。しかし、はたらきや進化の背景を重視して「送粉の場と受粉の場が空間的に分離されていること」とより広義にとる立場もある(Lloyd & Webb 1986)。その場合、距離的には接近していても他のしくみが自花粉と柱頭を隔離している花、さらに雌雄異花も雌雄離熟に含まれる。

マンリョウ(ヤブコウジ科|サクラソウ科)の花は下向きに咲き、送粉昆虫は突き出した柱頭に触れる。花柱を取り巻く黄色の雄しべが揺り動かされると花粉が降り注ぐ。

マンリョウ(ヤブコウジ科|サクラソウ科)の花は下向きに咲き、送粉昆虫は突き出した柱頭に触れる。花柱を取り巻く黄色の雄しべが揺り動かされると花粉が降り注ぐ。 ヘクソカズラ(アカネ科)。2本の花柱が筒状の花冠から突き出す一方、雄しべは筒の底近くにある。

ヘクソカズラ(アカネ科)。2本の花柱が筒状の花冠から突き出す一方、雄しべは筒の底近くにある。

上のケースでは、訪花者が「柱頭→花粉」の順に接触することが促される。この順だと、自家送粉が起こりにくく、また、訪花者に他個体の花粉がついている場合には、それを柱頭で受け取ることを期待できる。逆に、訪花者が「葯→柱頭」の順に接触すると、自花粉を自家の柱頭につけて自家送粉を起こす可能性が極めて高くなる。

空間的な隔たりが小さくても、花の一部が動くことにより訪花者が「柱頭→花粉」の順に接触することが促される花は、典型的な雌雄離熟と同様のはたらきや進化の背景を持つと考えられる。Lloyd & Webb (1986)は、このような花も雌雄離熟の一型と見なしている。

シラン(ラン科)の花。蜜を求める昆虫は、蕊柱(C)と唇弁(IT(L))でできたトンネルにもぐり込む。

シラン(ラン科)の花。蜜を求める昆虫は、蕊柱(C)と唇弁(IT(L))でできたトンネルにもぐり込む。 蕊柱先端部の縦断面。先端部(写真では左側)には葯がある。葯と葯隔(葯がついている白い部分)は、蕊柱本体とつながるところがくびれていて、動きやすくなっている。右側の分泌液を出している面が柱頭。

蕊柱先端部の縦断面。先端部(写真では左側)には葯がある。葯と葯隔(葯がついている白い部分)は、蕊柱本体とつながるところがくびれていて、動きやすくなっている。右側の分泌液を出している面が柱頭。 蕊柱の先端を下から見たところ。先端から葯隔(CN)・葯(A)・柱頭(S)の順に並んでいる。葯隔と葯は、軽くつつくだけで上に反り返って、葯の中の花粉のかたまり(花粉塊[pollinia])が、ぽろりと出てくる(右)。訪花昆虫が花から出ようと後退する(写真では、下から上へと動く)とき、同じことが起こり、花粉塊が虫の背中に粘り着く。花粉塊を背中につけた昆虫は、別の花に潜り込むとき、あるいは出ようと後退するときに、花粉塊より先に柱頭に花粉塊をつける。

蕊柱の先端を下から見たところ。先端から葯隔(CN)・葯(A)・柱頭(S)の順に並んでいる。葯隔と葯は、軽くつつくだけで上に反り返って、葯の中の花粉のかたまり(花粉塊[pollinia])が、ぽろりと出てくる(右)。訪花昆虫が花から出ようと後退する(写真では、下から上へと動く)とき、同じことが起こり、花粉塊が虫の背中に粘り着く。花粉塊を背中につけた昆虫は、別の花に潜り込むとき、あるいは出ようと後退するときに、花粉塊より先に柱頭に花粉塊をつける。

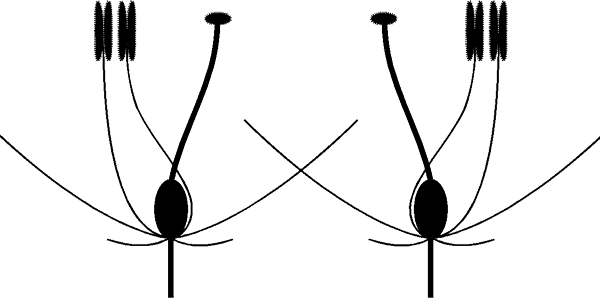

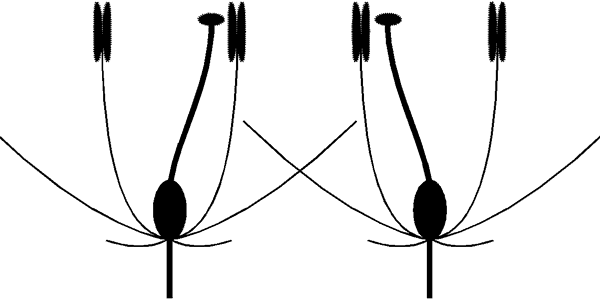

葯と花柱の左右のかたよりが逆になる2タイプの花があることを「鏡像二型性」[enantiostyly]といい、コナギ・コバノセンナのように1個体に混在する場合と、別個体に分かれる場合とがある。

アケビ(アケビ科)。雌花は雄花より花被が大きく、より突出している。花被の大きさが雌→雄の訪花順に関与していることを実験的に示した研究がある(Kawagoe & Suzuki 2003)。

アケビ(アケビ科)。雌花は雄花より花被が大きく、より突出している。花被の大きさが雌→雄の訪花順に関与していることを実験的に示した研究がある(Kawagoe & Suzuki 2003)。

順路離熟の全てと運動離熟・異花性離熟の多くは、訪花者に「柱頭→花粉」の順に接触することを促すはたらきとして理解される。このようなはたらきは、雌雄異熟性の花が総状・頭状に集まった花序にも見られる。

シロタエヒマワリ(キク科)の頭花(頭状花序)。キク科の多くでは、個々の花(小花)が多数集まった頭花が送受粉の単位となる。小花が雄性先熟で、さらに外側(1)から内側(4)へと咲き進むため、頭花では、外側に柱頭(2)、内側に花粉(3)が配置される。

シロタエヒマワリ(キク科)の頭花(頭状花序)。キク科の多くでは、個々の花(小花)が多数集まった頭花が送受粉の単位となる。小花が雄性先熟で、さらに外側(1)から内側(4)へと咲き進むため、頭花では、外側に柱頭(2)、内側に花粉(3)が配置される。