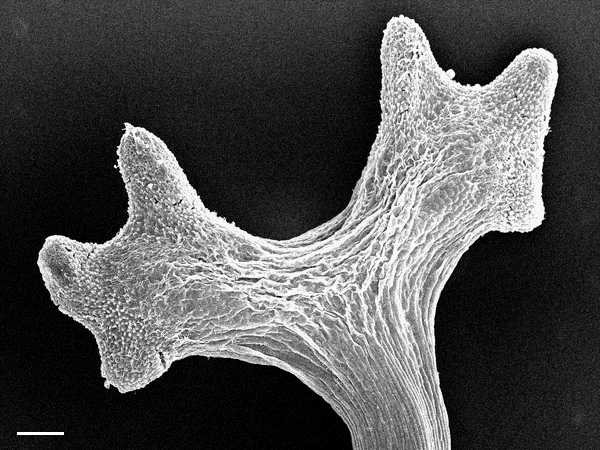

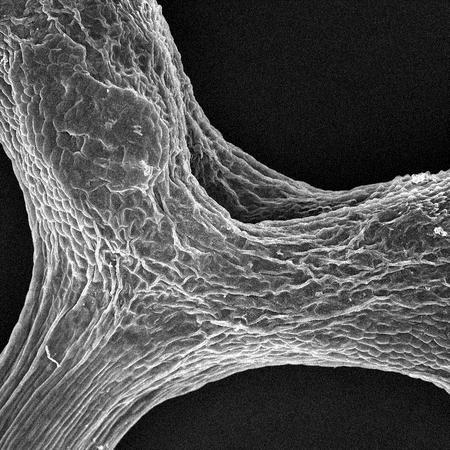

キケマン属の柱頭部は特徴的な形状をしており、種間の違いも大きい。花粉が付着・発芽する突起部(狭義の柱頭)が扁平な板状部の縁に分布している。

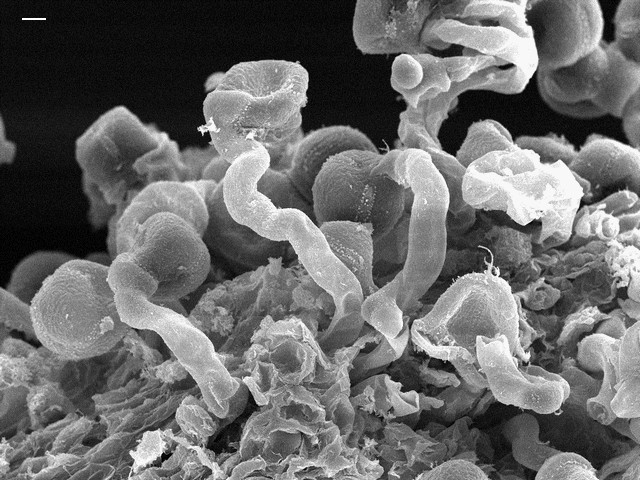

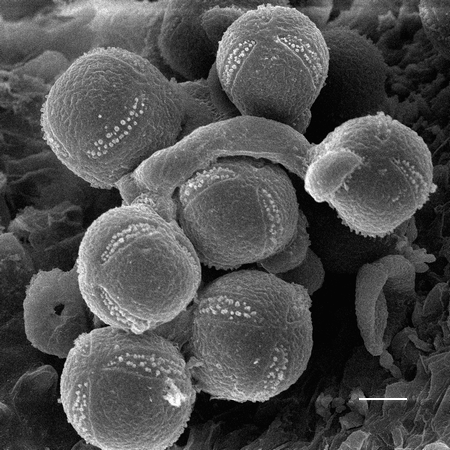

突起部に付着・発芽する花粉粒。花粉粒には6つの発芽口がある。

突起部に付着・発芽する花粉粒。花粉粒には6つの発芽口がある。

葉

葉

葉が対生。花序近くでよく見られる。

葉が対生。花序近くでよく見られる。

花序が幅広くなり、おびただしい数の花がつく「帯化」[fasciation]と呼ばれる奇形。

花序が幅広くなり、おびただしい数の花がつく「帯化」[fasciation]と呼ばれる奇形。

種子。いぼのような突起が密生する。

種子。いぼのような突起が密生する。

花期の後半になると、仮軸成長の傾向が強くなり、花序が短くなって、しどけない草姿になる。また、未発達のつぼみが直に果実になる「閉鎖花」をつけるようになる。普通花のつぼみとよく似ているが、距が伸びて黄色が濃くなる前に子房がふくらみ始めて花びらを押し広げている。

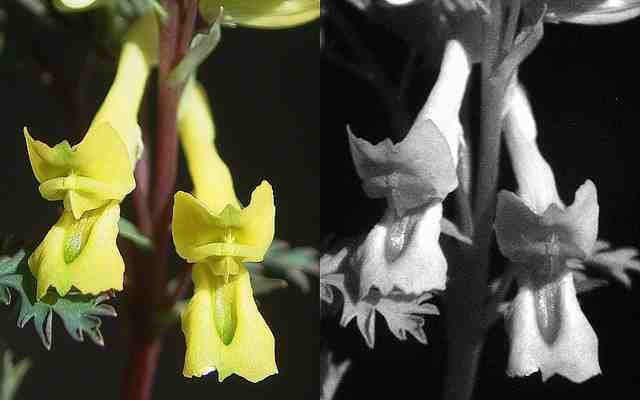

北海道と早池峰に分布するエゾキケマンと良く似ていて、外花弁の舷部(先端の広がった部分)の形状が違う以外に明瞭な区別点がない。日本では隠岐でしか見つかっていないが、韓国には広く分布する。

外花弁の舷部(外側の2枚の花弁の先端の広がった部分)が縦に長く、先端が緩やかに細まる。エゾキケマンでは円形に近く、先端が丸いか急にとがる。