花弁や花の匂いに虫や鳥が誘引されるのは、花粉か蜜を食べたり集めたりするためである。花弁や匂いを店の看板に例えるとすると、花粉と蜜はその店が提供する商品、ということになる。花粉は雄花と両性花ではもともと備わっているが、蜜[nectar]は糖分を主体にした水溶液で、蜜腺[nectary]という専用の分泌組織から浸み出てくる。

蜜腺を持たず花粉だけを送粉者(ポリネーター)に与える花(花粉花[pollen flower])もあれば、花粉が食べられるのを防ぎつつ蜜を与える花もある(蜜花[nectar flower])。もちろん、蜜と花粉の両方を与える花もある。

蜜腺を持たず、花粉のみを報酬とする花=花粉花では、花粉粒は精細胞を持つ有性生殖体であるとともに送粉者の食料も兼ねる。このことには2つの利点がある。

一方、次のような欠点もある。

これらのことを反映して、花粉花の多くは、次のような特徴を持っている。

モクレン科・オトギリソウ属・ケシ科・キンポウゲ科・バラ科などに典型例が見られる。ただ、これらが当てはまらない花もある(ナス科の一部など)。

雌花は花粉を与えることができないので、雌雄異株の植物や雌雄同株の植物では花粉花は少なく、それらは特別なしくみで送粉者を引き寄せる。マタタビ(マタタビ科)やオオバシマムラサキ(クマツヅラ科|シソ科)では、雌花の雄しべに受精能力のない「花粉もどき」ができて昆虫の食糧となる。ベゴニア(シュウカイドウ属)では、雌しべの柱頭が色も形も雄しべとよく似ており、昆虫が間違えて止まることで送粉をする。

ベゴニア(園芸品)の雄花(上)と雌花(左)

ベゴニア(園芸品)の雄花(上)と雌花(左)蜜腺ができる場所は種類によってさまざまだ。花被片や雄しべ・雌しべとは別に蜜腺があるもの、花被片・雄しべ・雌しべの一部が蜜腺となっているもの、花被片や雄しべ全体が蜜腺として機能するものなどがある。

最もふつうに見られるのは、花托(萼片・花弁・雄しべ・雌しべがつく茎頂に当たる部分)に由来する蜜腺だ。

アブラナのように花托上についた突起が蜜腺の場合もあれば、ヤブガラシ・ユキノシタのように花托が花盤[floral disc]となり、表面全体から蜜を出すもの、サクラのように花托が筒状で(花托筒)、筒の内面から蜜を分泌するものなど、さまざまな形状がある。

ヤブガラシ(ブドウ科)の花。緑色の花弁と皿のような平たい花盤を持つ。花盤から滲みだした蜜が水滴のように見える。

ヤブガラシ(ブドウ科)の花。緑色の花弁と皿のような平たい花盤を持つ。花盤から滲みだした蜜が水滴のように見える。

タブノキ(クスノキ科)の花は、花被片6・雄しべ9・仮雄しべ3・雌しべ1で構成される。オレンジ色の蜜腺9個のうち、雌しべを取り巻く小さな3つは仮雄しべ(花粉をつける機能を失った雄しべ)、やや大きな6つは、雄しべの基部から一対の枝が出て、その先が蜜腺となっている。

タブノキ(クスノキ科)の花は、花被片6・雄しべ9・仮雄しべ3・雌しべ1で構成される。オレンジ色の蜜腺9個のうち、雌しべを取り巻く小さな3つは仮雄しべ(花粉をつける機能を失った雄しべ)、やや大きな6つは、雄しべの基部から一対の枝が出て、その先が蜜腺となっている。 ヒラタアブの仲間が蜜を舐めに来ていた

ヒラタアブの仲間が蜜を舐めに来ていた エゾエンゴサク(ケシ科)。花弁の一部が花の後方に突き出して「距」と呼ばれる構造をつくる。下は花弁の一部を剥ぎ取ったところ。雄しべの基部が緑色の蜜腺となって距の中に伸びている。

エゾエンゴサク(ケシ科)。花弁の一部が花の後方に突き出して「距」と呼ばれる構造をつくる。下は花弁の一部を剥ぎ取ったところ。雄しべの基部が緑色の蜜腺となって距の中に伸びている。

ウマノアシガタ(キンポウゲ科)。花の中心には多数の緑色をした雌しべがかたまっており、それを包むように多数の雄しべがある。

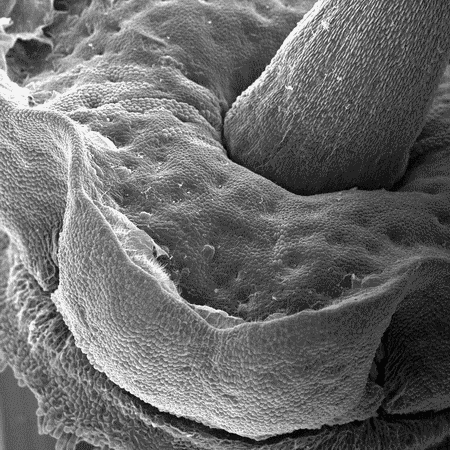

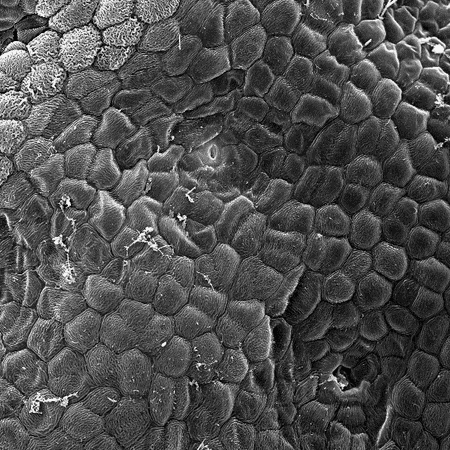

ウマノアシガタ(キンポウゲ科)。花の中心には多数の緑色をした雌しべがかたまっており、それを包むように多数の雄しべがある。 花弁の付け根に三味線のばちのようなかたちの蜜腺がある。断面(下)では細胞質の詰まった小型の細胞が集中しており、維管束がつながっている。

花弁の付け根に三味線のばちのようなかたちの蜜腺がある。断面(下)では細胞質の詰まった小型の細胞が集中しており、維管束がつながっている。

ウメバチソウ(ユキノシタ科|ウメバチソウ科)の花。花弁に鳥の羽のようなかたちの蜜腺がつく。

ウメバチソウ(ユキノシタ科|ウメバチソウ科)の花。花弁に鳥の羽のようなかたちの蜜腺がつく。 サバノオ(キンポウゲ科)。花被片が二重につき、内側の花被片(花弁)がオレンジ色の蜜腺となっている。

サバノオ(キンポウゲ科)。花被片が二重につき、内側の花被片(花弁)がオレンジ色の蜜腺となっている。

ホウセンカ(ツリフネソウ科)。花被片の1つに細長い突起(距)があり、その先端から距の内面に蜜が分泌される。

ホウセンカ(ツリフネソウ科)。花被片の1つに細長い突起(距)があり、その先端から距の内面に蜜が分泌される。 ユッカ(キミガヨラン)(リュウゼツラン科|キジカクシ科)の子房の横断面。雌しべ内部のすきまに蜜が分泌され、子房側面の3つの溝に出てくる。

ユッカ(キミガヨラン)(リュウゼツラン科|キジカクシ科)の子房の横断面。雌しべ内部のすきまに蜜が分泌され、子房側面の3つの溝に出てくる。蜜腺をつくり蜜を分泌することの利点は、花粉花の欠点の裏返しだ。

一方、蜜を与えつつ、花粉が送粉者のからだに付着するように仕向け、また、花粉が食べられるのを(ある程度は)防ぐ必要がある。このためには2つの方向性がある。

| 植物名 | 器官 | 露出度 | 色 | |

|---|---|---|---|---|

| ウマノアシガタ・ウメバチソウ | 花弁 | 露出 | 黄色 | |

| サバノオ | オレンジ | |||

| タブノキ | 雄しべ・仮雄しべ | |||

| ヤブガラシ・ユキノシタ | 花托 | 花盤 | ||

| サクラ | 花托筒内面 | 隠蔽(花筒) | 緑色 | |

| アブラナ | 花托上の突起 | |||

| エゾエンゴサク | 雄しべ | 隠蔽(距) | ||

| ホウセンカ | 花被 | 花被と同色 | ||

露出した蜜腺を持ち、蜜腺の近くに葯・柱頭がある花には、次のような傾向が見られる。

タブノキ(クスノキ科)で花粉を食べるヒラタアブ(上)、蜜を吸うハナバチ(左)

タブノキ(クスノキ科)で花粉を食べるヒラタアブ(上)、蜜を吸うハナバチ(左)蜜腺が隠れた花には、次のような傾向が見られる。

このような花は訪花者の行動の巧みな制御が伴うことが多く、中には、蜜腺だけでなく葯や柱頭も隠れていて、複雑で精巧な器械のように見える花もある。

花粉・蜜に比べると数は少ないが、花が昆虫の繁殖の場になり、交尾・産卵の場所や幼虫の餌と成長のための隠れ家を提供することで送粉をするものもある(繁殖場送粉(仮訳)[brood pollination; brood-site pollination])。イチジク属(クワ科)ではイチジクコバチ類の雌が壺状の花序に入り込み、柱頭に花粉をつけてから一部の子房に産卵する。イチジク属の種が決まると産卵・送粉をするイチジクコバチ類の種も決まり、1対1の種間関係の例として古くから有名だ。ユッカ属(リュウゼツラン科|キジカクシ科)とカンコノキ属(トウダイグサ科|コミカンソウ科)の花も、子房に産卵する特定のガの種によってのみ送粉される。

寒冷な高山帯や早春に咲く植物では、「ぬくもり」を求める昆虫を引き寄せているものが知られている。ヒマラヤの高山植物のいくつかは、花の回りに葉や長い毛によって光は差し込むが風が吹き込まない温室のような構造を作るため、「温室植物」と呼ばれる。早春に咲くキンポウゲ科のフクジュソウは浅鉢型の花を太陽に向け、パラボラアンテナのように反射光を集めて花の中心部の温度を高くしている(工藤岳 1999 花の自然史[北海道大学図書刊行会, 大原雅 編]: 216-226)。ザゼンソウ(サトイモ科)やハス(ハス科)では、花自体が発熱しており、熱によって昆虫を引き寄せている可能性もあるが、はっきりとしたことは分かっていない。

報酬を与えず、訪花者を騙すことで送粉する騙し送粉[deceit pollination]をする植物もある。シラン(ラン科)のように魅力的な花の色・形で蜜のない花へと導くもの、ベゴニア(シュウカイドウ科)の雌花のように複雑な柱頭の形が花粉を出す葯に似た「見せかけだけの報酬」になっているものなどがある。ラン科の一部の種では、花の一部が雌バチに似ており、交尾をしようとする雄バチによって送粉する。