被子植物の葉は、4つの部分に分けることが出来る。

葉身がないことはまれだが、葉柄・托葉・葉鞘がないことはそれほど珍しくない。単子葉植物では葉鞘はわりとふつうに見られるが、双子葉植物では一部のグループに限って見られる。

葉柄・托葉・葉鞘の有無、托葉の形、葉柄の長短は、種類によって千差万別で植物の同定(名前調べ)のときの重要な手掛かりになるが、個々の特徴の機能的な意義については未知の部分が大きい。

アカシア属の1種(マメ科)成木の葉

アカシア属の1種(マメ科)成木の葉

マメ科のアカシア属は、葉身がない例として有名だ。成木は鎌形の単純な形の葉を持ち、葉脈は平行に走っている。しかし、幼樹はネムノキに似た「マメ科らしい」葉とへら状の葉の両方をつける。両者の中間型から、鎌形の葉は葉身が退化し葉柄が扁平になった葉と推定される。

葉柄は長短さまざまで、葉身が直接茎についたり、葉身の基部が茎を取り巻く(茎を抱く)ものもある。

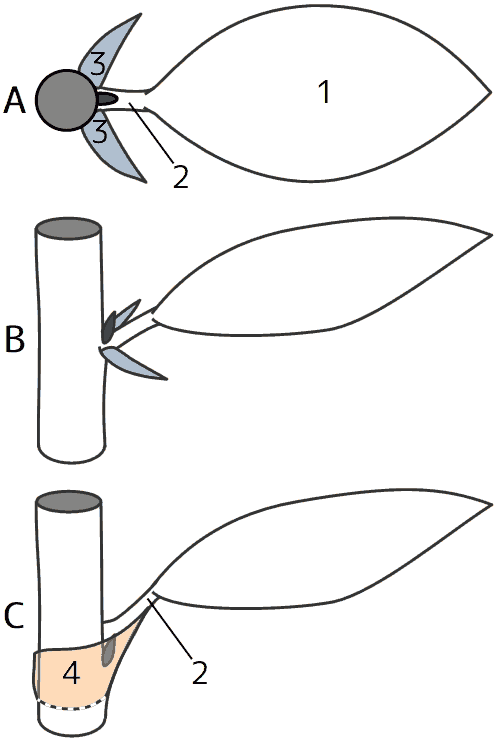

葉身・葉柄・茎の関係の模式図。托葉と葉鞘は描かれていない。A―長い葉柄がある葉・B―短い葉柄がある葉・C―葉柄がない葉・D―葉柄がなく葉身の基部が茎を抱く葉・E―長い葉柄が深く凹んだ葉身基部につく葉・F―長い葉柄が盾着する葉。

葉身・葉柄・茎の関係の模式図。托葉と葉鞘は描かれていない。A―長い葉柄がある葉・B―短い葉柄がある葉・C―葉柄がない葉・D―葉柄がなく葉身の基部が茎を抱く葉・E―長い葉柄が深く凹んだ葉身基部につく葉・F―長い葉柄が盾着する葉。フキ・ツワブキ(キク科)・チドメグサ類(ウコギ科)・ヒルガオ(ヒルガオ科)・オモダカ(オモダカ科)・サトイモ(サトイモ科)など、葉身基部が深く凹んだところに長い葉柄がつく植物は、数え切れないほど多い。

ふつうは、葉身の一端が葉柄に続くが、ハス(ハス科)・ハスノハカズラ(ツヅラフジ科)・ハスノハイチゴ(バラ科)のように葉身の下面から長い葉柄が突き出るようなつきかたをしている種類もある。このようなつきかたを「盾着/楯着(じゅんちゃく)する」[peltate]という。

深く凹む葉身基部と葉柄が盾着する葉とでは、複数の共通点がある。

このような葉では、葉柄は単に茎と葉身をつなぐだけでなく、葉を高みに持ち上げるという茎的なはたらきをもっている。

タマネギ(ヒガンバナ科)やセロリ(セリ科)の食べるところのほとんどは葉鞘だ。「タケノコの皮」では、先端の小さな葉身(緑色の三角形)以外は葉鞘だ。

托葉は葉柄の基部に着いている場合もあれば、葉柄と左右に並ぶように茎に直接ついている場合がある。

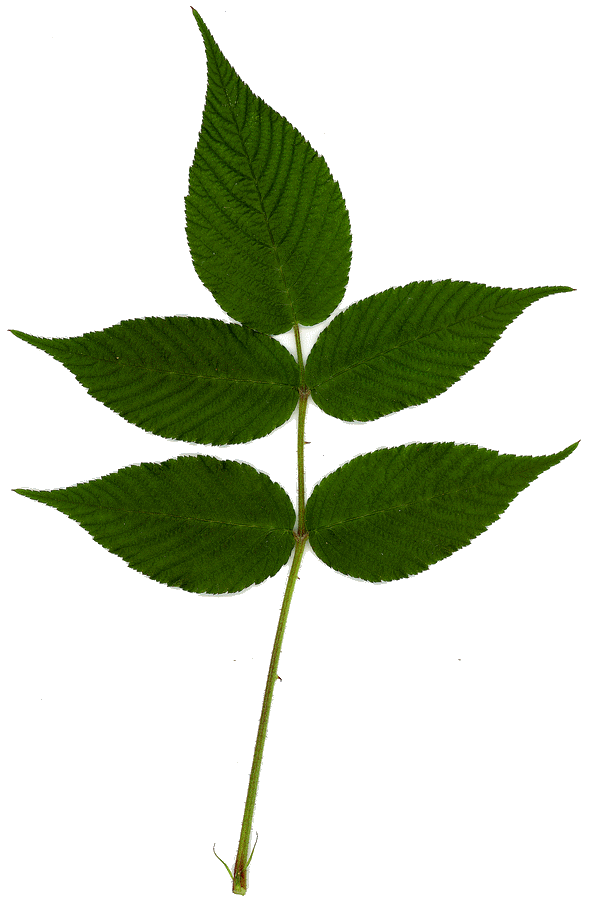

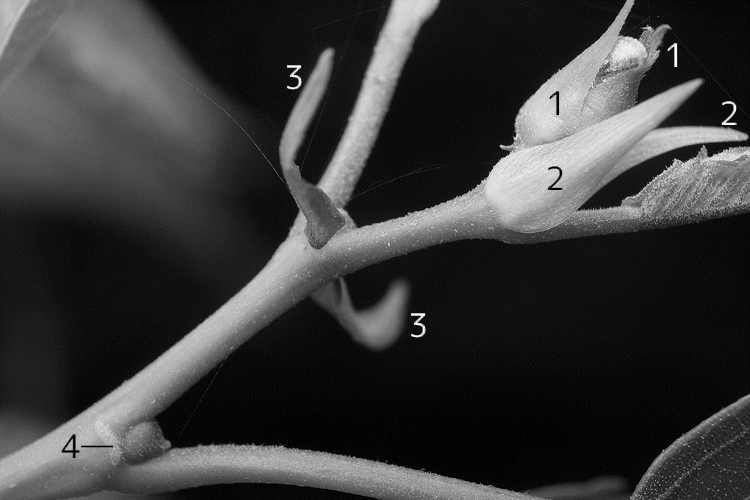

クサイチゴ(バラ科)の葉。羽状複葉で、葉身がいくつか(この写真では5つ)の小葉(1―頂小葉・2―側小葉)に分かれて葉軸(3)上についている。葉柄(4)の基部には、一対の細長い托葉(5)がついている。左は托葉の拡大。1―葉柄; 2―托葉; 3―腋芽; 4―茎。

クサイチゴ(バラ科)の葉。羽状複葉で、葉身がいくつか(この写真では5つ)の小葉(1―頂小葉・2―側小葉)に分かれて葉軸(3)上についている。葉柄(4)の基部には、一対の細長い托葉(5)がついている。左は托葉の拡大。1―葉柄; 2―托葉; 3―腋芽; 4―茎。

クサイチゴやテリハノイバラのように葉身や葉柄とともについたままになっている(宿存する)場合もあるが、クリやイスノキのように葉が成長する途中で脱落して痕だけが残る(早落する)場合がたいへん多い。

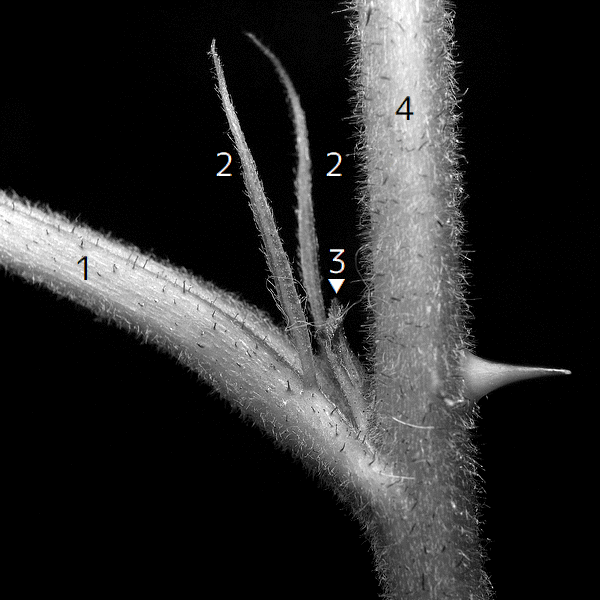

クリ(ブナ科)の新枝と、枝先の一部の拡大。成長初期は托葉は緑色で葉を包んでいる(1)が、葉の成長とともに黄変し(2)、干からびて褐色になり(3)、成長しきる前に脱落して脱落痕だけが残る(4)。

クリ(ブナ科)の新枝と、枝先の一部の拡大。成長初期は托葉は緑色で葉を包んでいる(1)が、葉の成長とともに黄変し(2)、干からびて褐色になり(3)、成長しきる前に脱落して脱落痕だけが残る(4)。

葉が対生している(茎の両側に対になってつく)とき、対となる葉どうしが托葉を共有することがあり「葉間托葉」という(2つの托葉が融合して1つになっているとされる)。

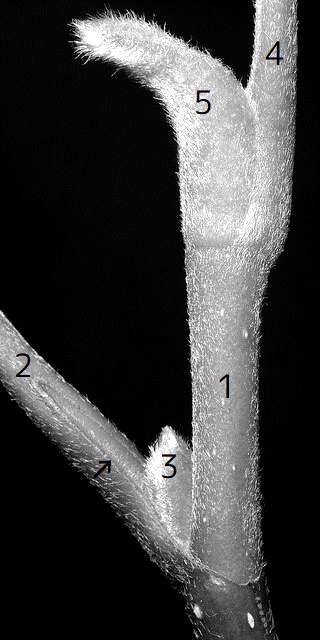

左・中: コブシ(モクレン科)のシュートの一部。上の方の節では、葉柄(4)の基部の托葉(5)が頂芽と側芽を覆い隠している。下の方の節では托葉は脱落し、托葉に包まれていた腋芽(3)が露出している。茎(1)から葉柄(2)にかけて一周するような托葉痕(矢印で示す)がある。

左・中: コブシ(モクレン科)のシュートの一部。上の方の節では、葉柄(4)の基部の托葉(5)が頂芽と側芽を覆い隠している。下の方の節では托葉は脱落し、托葉に包まれていた腋芽(3)が露出している。茎(1)から葉柄(2)にかけて一周するような托葉痕(矢印で示す)がある。モクレン科やイチジク属(クワ科)では、托葉が茎頂を包んでいる。頂芽が伸びると托葉は脱落し、茎から葉柄にかけて一周するような脱落痕(托葉痕)が残る。

筒状で茎を取り巻く托葉を「托葉鞘」といい、タデ科ではふつうに見られる。

葉身がさらに複数の「葉みたいなもの」に分かれているような葉を複葉[compound leaf]と呼び、分かれていないものを単葉[simple leaf]と呼ぶ。複葉の「葉みたいなもの」は、小葉[leaflet]と呼ぶ。また、いちばん基部の小葉がついているところから先の軸を葉軸[rachis]と呼ぶ。

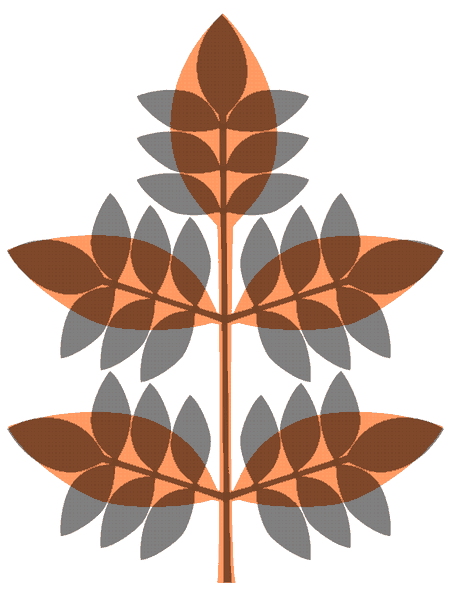

図は単葉と複葉の代表的な4タイプを示す。

ヤマフジ(マメ科)の羽状複葉・ヤブガラシ(ブドウ科)の鳥足状(鳥趾状)複葉・ムベ(アケビ科)の掌状複葉

ヤマフジ(マメ科)の羽状複葉・ヤブガラシ(ブドウ科)の鳥足状(鳥趾状)複葉・ムベ(アケビ科)の掌状複葉羽状複葉のそれぞれの小葉をさらに羽状複葉に置き換えた葉を「2回羽状複葉」という。このように複葉が繰り返される葉を「n回××複葉」と表現する。

繰り返しの回数が1枚の葉の中で違う場合は「n-(n+1)回××複葉」のように表現する。

オガサワラビロウ(ヤシ科)の掌状複葉の形成

オガサワラビロウ(ヤシ科)の掌状複葉の形成

複葉の形成では、小葉や葉軸のかたちができてから、全体が伸長することが多い。複葉とシュートが紛らわしいことがあるが、この点や、腋芽がない点、表と裏がはっきりしている点などで判別できる。ヤシの仲間の複葉は例外的で、単葉が形成されてから裂け目ができて複葉となる。

クルミ科のように全ての種が複葉のグループ、マメ科のように少数の例外を除いて複葉を持つグループがある一方、モクレン科・ブナ科・多くの単子葉類の科のように単葉しかみられない科もある。

複葉は、同じ葉面積を持つ単葉に比べて、次のような利点を持つ。しかし、多くの利点は「小さい単葉を多数つける」ことによっても得られる。

|

|

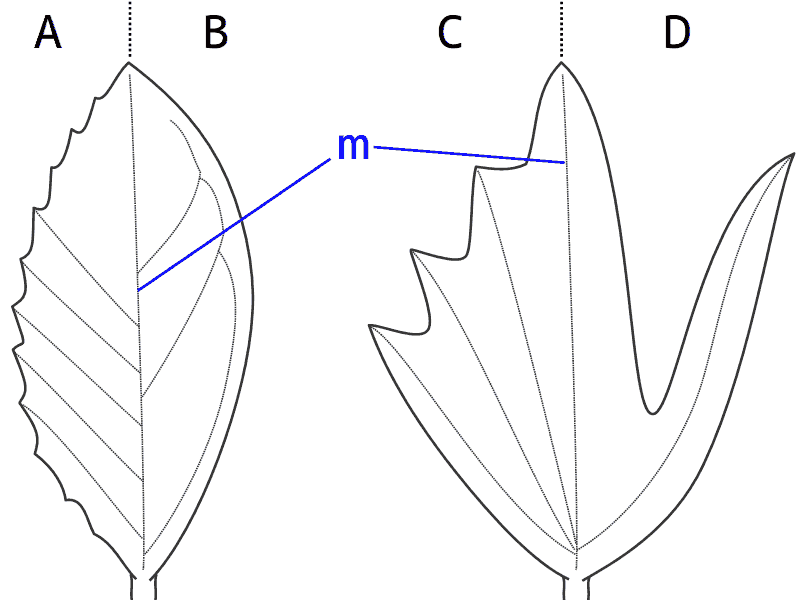

葉身の模式図。mは中央脈、他の葉脈は側脈を示す。

葉身の模式図。mは中央脈、他の葉脈は側脈を示す。葉身(複葉の場合は小葉)で注目すべき特徴としては、次の項目がある。

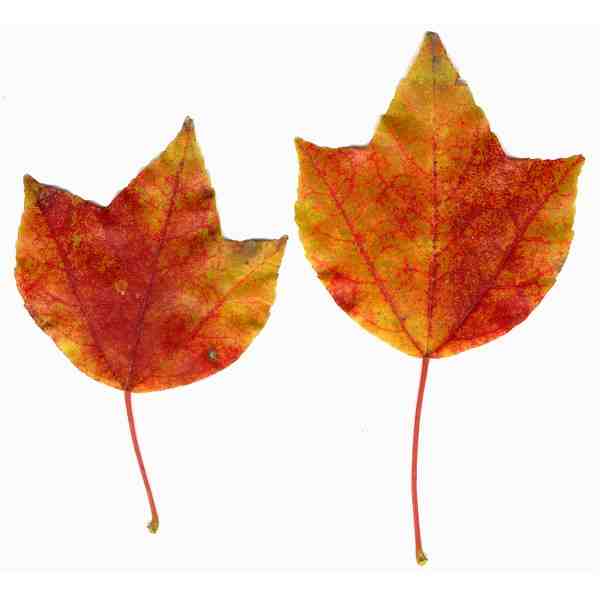

トウカエデ(ムクロジ科)。3深裂・三行脈・上面はほぼ平坦で低い鋸歯がある

トウカエデ(ムクロジ科)。3深裂・三行脈・上面はほぼ平坦で低い鋸歯がある

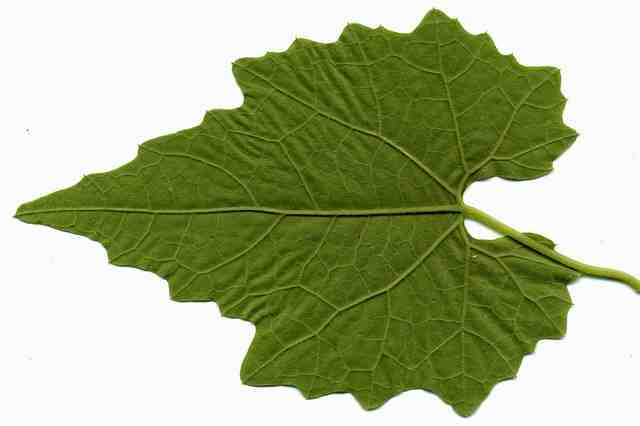

ヨモギ(キク科)。数個から十数個の裂片に深裂、左右対称、羽状脈。

ヨモギ(キク科)。数個から十数個の裂片に深裂、左右対称、羽状脈。

葉身の特徴は、種によって違い、被子植物全体を通して見ると大変多様だ。しかし、その利点については、以下に挙げるような候補はあるものの、ほとんど判明していない。

熱帯~暖温帯の渓流沿いは、降雨後に急速に増水して強い水流にさらされる。このような環境には、系統的に近い種と比べて水の力を受け流せるような形の葉を持った植物が多く見られ、葉形の進化過程の研究の対象となっている。

葉の特徴は種類によって違い、種類の判別の重要な手掛かりとなる。しかし、一方では、同じ種の集団でもおそらく小さな遺伝的な差によって大きな違いが見られることもある。

1つの個体内、あるいは遺伝的に同一の個体間でも、環境や成長段階、シュート内での位置などによって葉の特徴が変わることがある。このように、同じ遺伝子型からさまざまな表現型が生じることを表現型可塑性[phenotypic plasticity]という。

開く途中のタブノキ(クスノキ科)の越冬芽。基部から、堅い芽鱗、へら状の小さい葉、ふつうの葉の順についている。芽鱗とへら状の葉は、芽が開いてまもなく取れてしまう。

開く途中のタブノキ(クスノキ科)の越冬芽。基部から、堅い芽鱗、へら状の小さい葉、ふつうの葉の順についている。芽鱗とへら状の葉は、芽が開いてまもなく取れてしまう。

シュートの基部に、ふつうの葉と異なる(ほとんどは、小さく、単純な形で寿命が短い)の葉(低出葉[cataphyll])がつくことがある。樹木の休眠芽では、基部に堅い鱗状の葉(芽鱗)が数枚つく。芽鱗に続いて小さく単純な葉がつくこともある。

水生植物で、水没している葉(沈水葉)、水面に浮く葉(浮水葉/浮葉)、空中に突き出す葉(抽水葉)で形が違い、沈水葉の方が葉身や葉の裂片、小葉が細いことがほとんどだ。

地上茎の基部の地表付近(根際)に集まってロゼット状につく葉(根出葉/根葉[radical leaf])と地表から離れて茎の途中につく葉(茎出葉/茎葉[cauline leaf])では形が違う。多くの場合、茎葉の方が、小形・単純(切れ込みや小葉が少ないなど)・葉柄が短いか茎を抱く、などの傾向がある。

テイカカズラ(キョウチクトウ科)・ツルマサキ(ニシキギ科)などでは、地面や樹幹を這う枝には細い葉がつき、上方の空間で広がる枝には広い葉がつく。また、カクレミノ・キヅタ(ウコギ科)などでは、幼樹の葉や低い位置の葉は深裂~浅裂しており、高い位置の葉は切れ込みがない。低所の葉で高所の葉より葉身/葉裂片が細い傾向があるという点で、沈水葉と浮葉/抽水葉の関係と似ている。

ヤツデ(ウコギ科)、ムベ(アケビ科)などのように成長につれて小葉や切れ込みの数が増えていくものもある。

ヒイラギ・ヒイラギモクセイ(モクセイ科)、カラスザンショウ(ミカン科)など、トゲがある植物で、幼樹や低い位置に着く葉はトゲが多く、成木や高い位置に着く葉ではトゲが少ないかトゲを持たない。1本のシュートで、先端ほどトゲが多い傾向が見られることもある。これは、植食動物によって葉が食べられるリスクの大小と対応している(→4-6)。

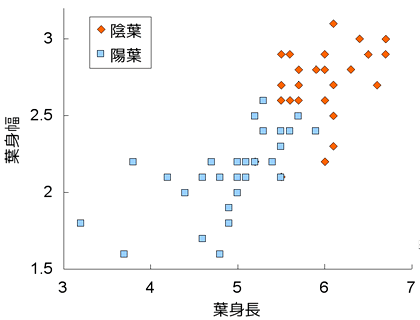

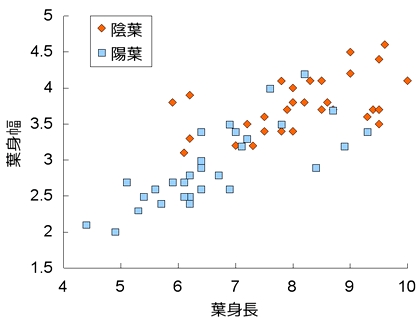

陽葉と陰葉の位置関係の例。実際には、周辺の樹木・建物や地形にも左右される。

陽葉と陰葉の位置関係の例。実際には、周辺の樹木・建物や地形にも左右される。

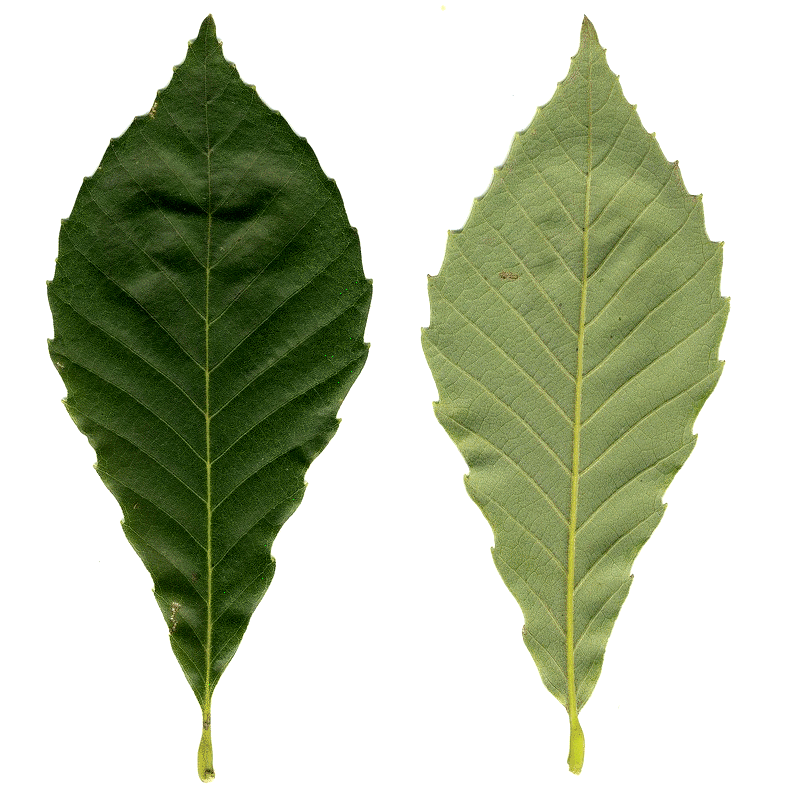

樹木では、林冠のように陽当たりの良い位置にあるシュートは小さく厚い葉(陽葉[sun leaf])、他のシュートの陰になるシュートは大きく薄い葉(陰葉[shade leaf])をつける傾向が見られる。

スダジイのように一見して分かるほどのハッキリとした差がある場合もあり、多数の葉を計測しないと検出できない場合もある。

スダジイ(ブナ科)の陽葉をつけたシュート(左)と陰葉をつけたシュート(右)

スダジイ(ブナ科)の陽葉をつけたシュート(左)と陰葉をつけたシュート(右)

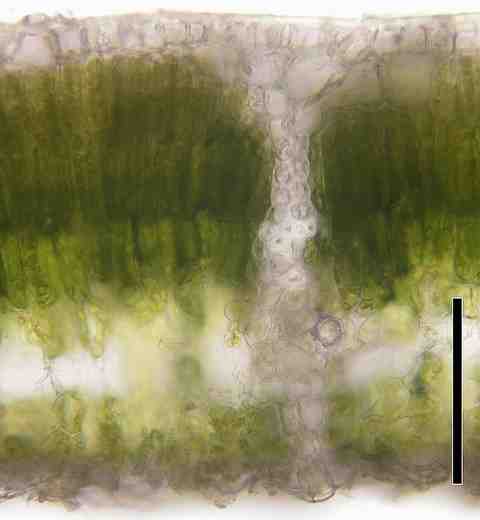

スダジイ(ブナ科)の陽葉(左)と陰葉(右)の断面。柵状組織の厚さの違いが葉の厚さの違いに反映している。黒線は0.1mm。

スダジイ(ブナ科)の陽葉(左)と陰葉(右)の断面。柵状組織の厚さの違いが葉の厚さの違いに反映している。黒線は0.1mm。