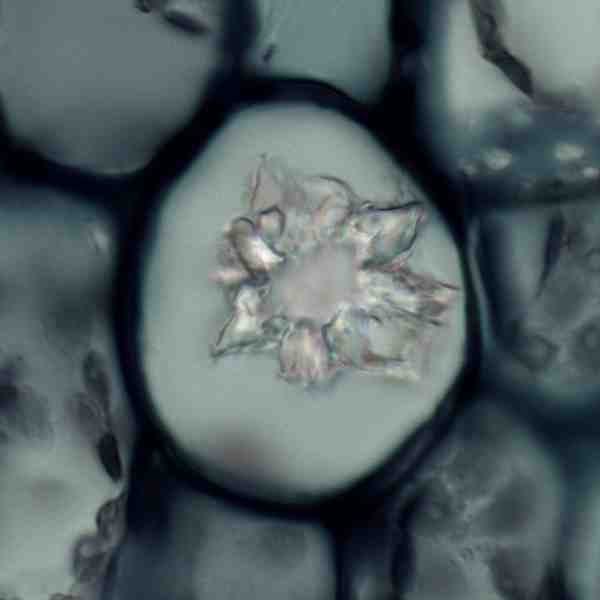

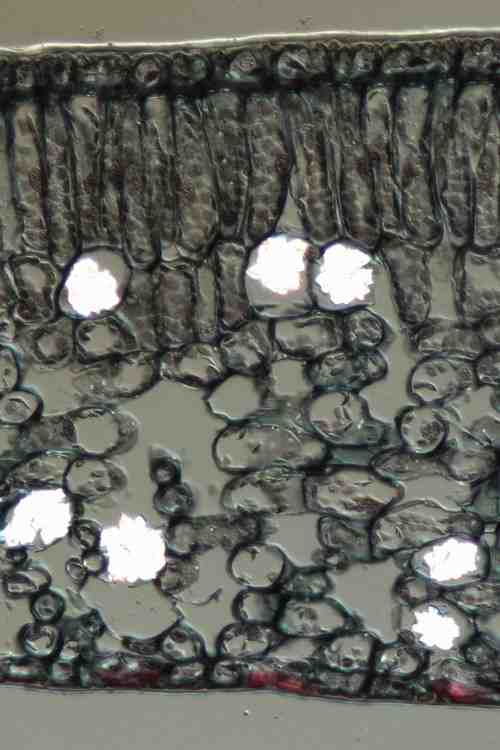

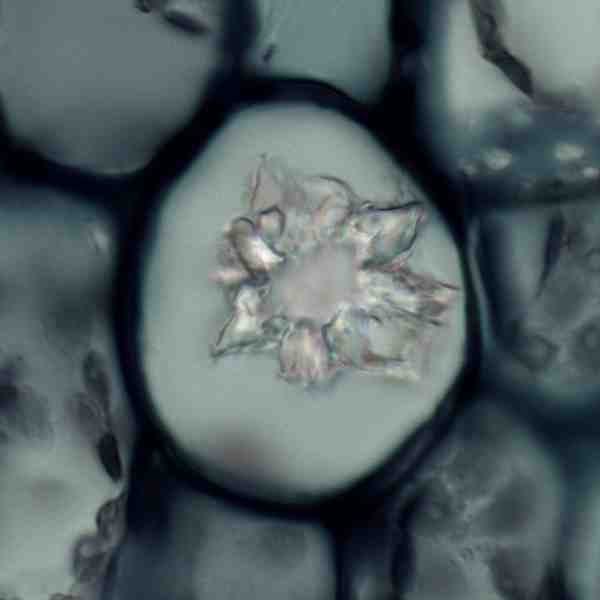

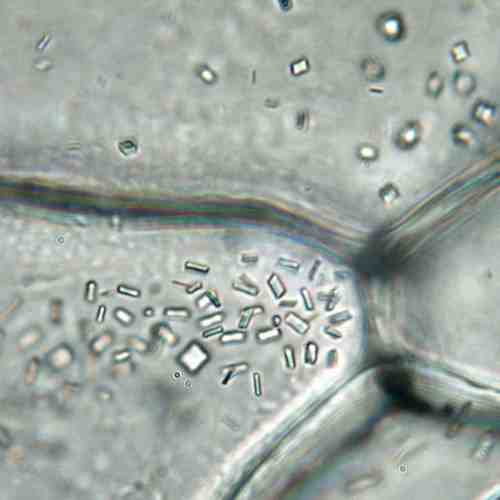

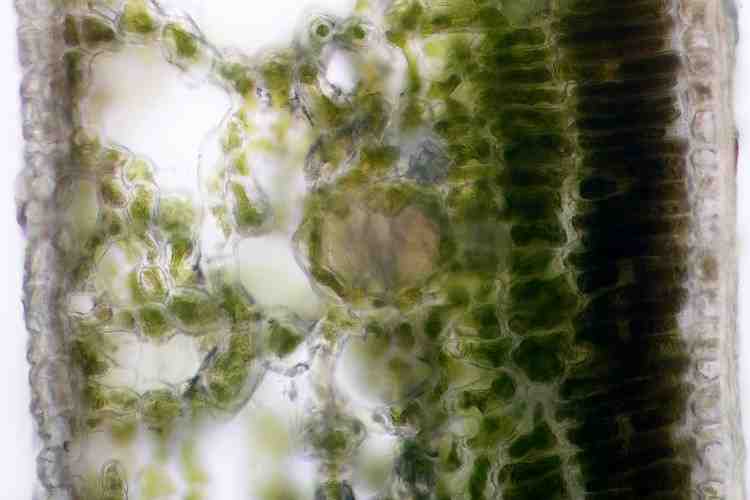

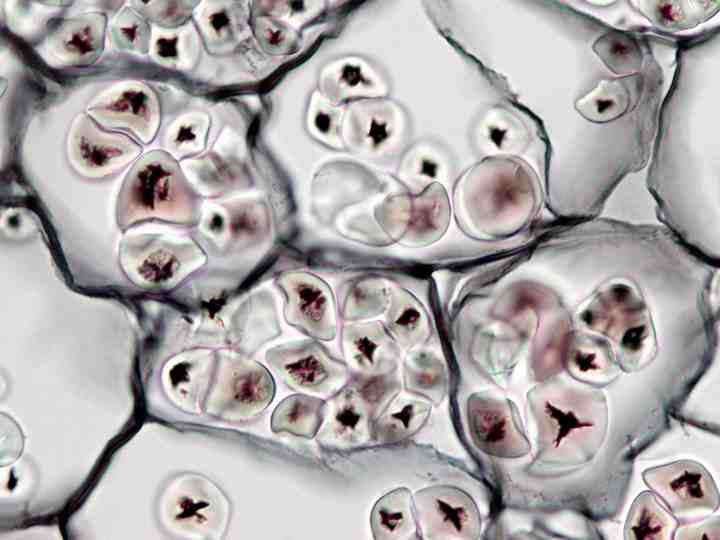

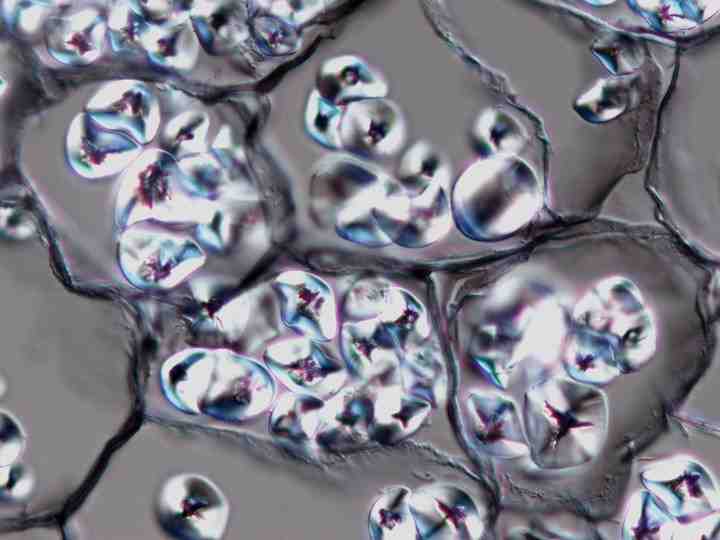

植物がつくる蓚酸は、液胞に、水溶性のイオンや蓚酸カルシウムの結晶[crystal]のかたちで含まれている。蓚酸イオンは強い酸味がある。蓚酸カルシウム結晶の形状は塊状・方形・針状などさまざまで、単子葉植物に多い両端が尖った針状結晶は、食害者の口腔に刺さって物理的な攻撃を加える。

|

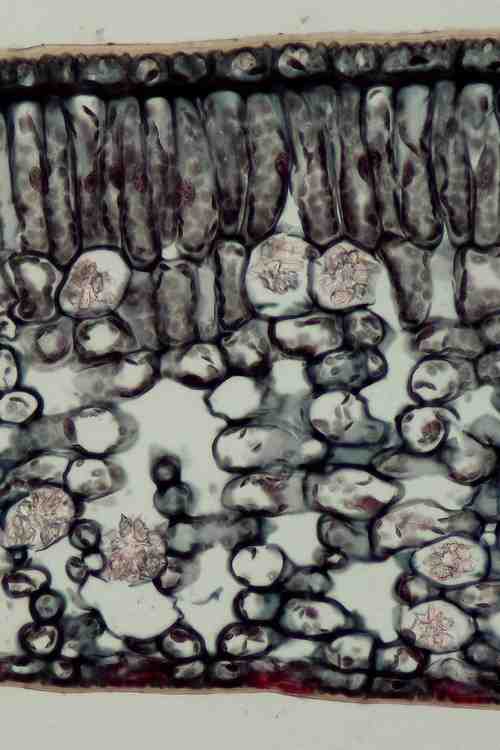

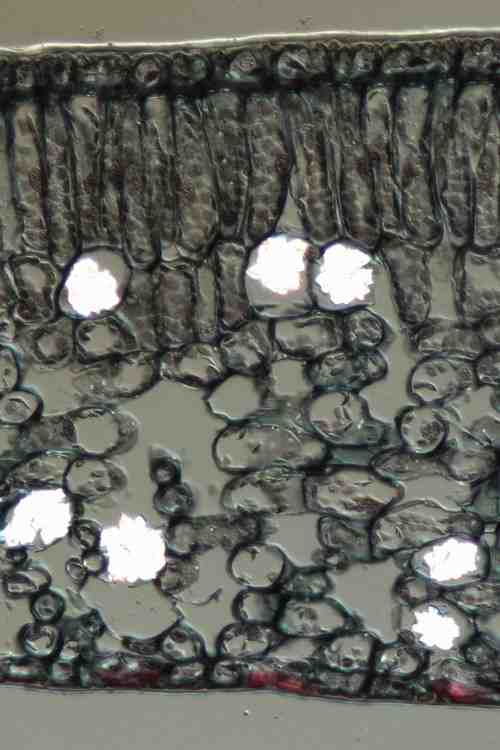

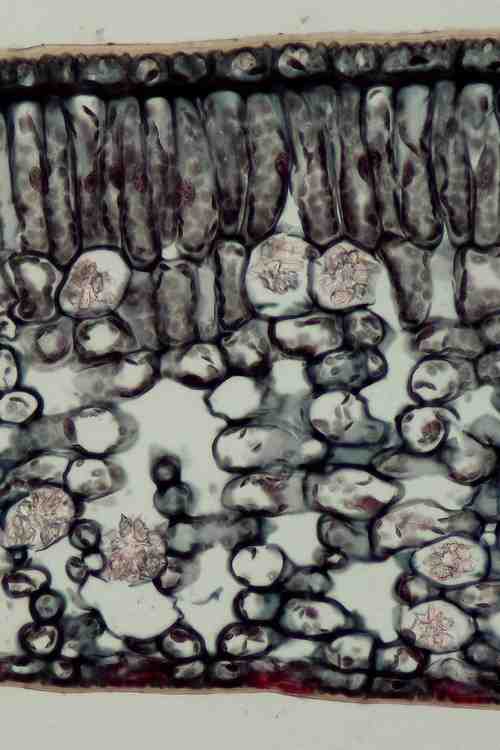

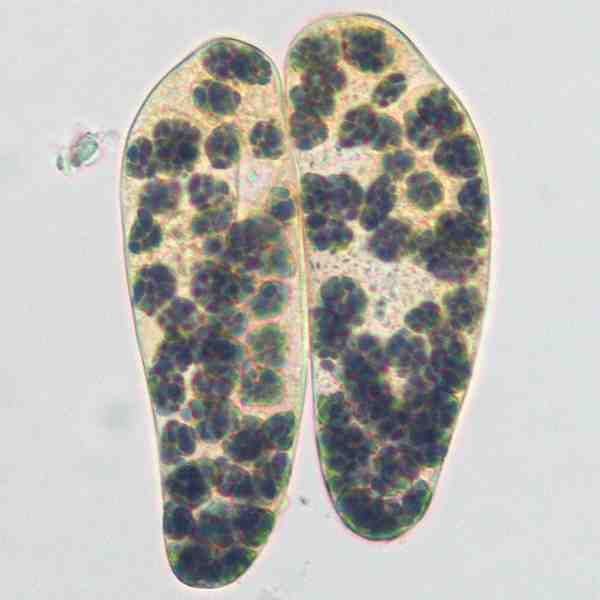

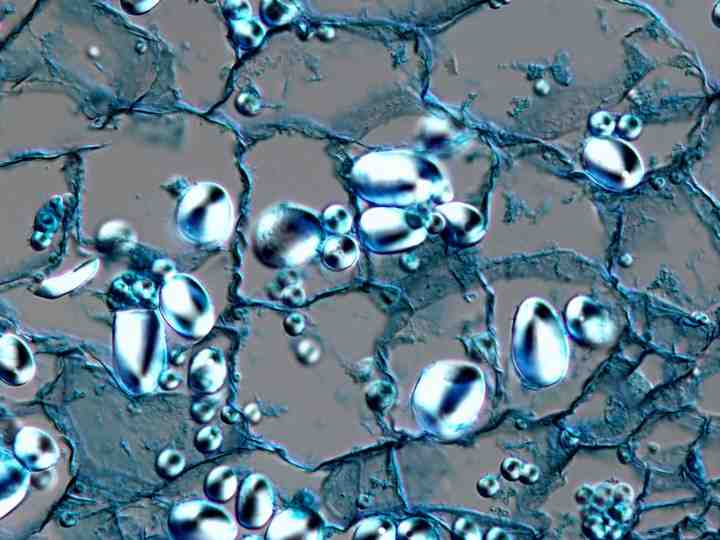

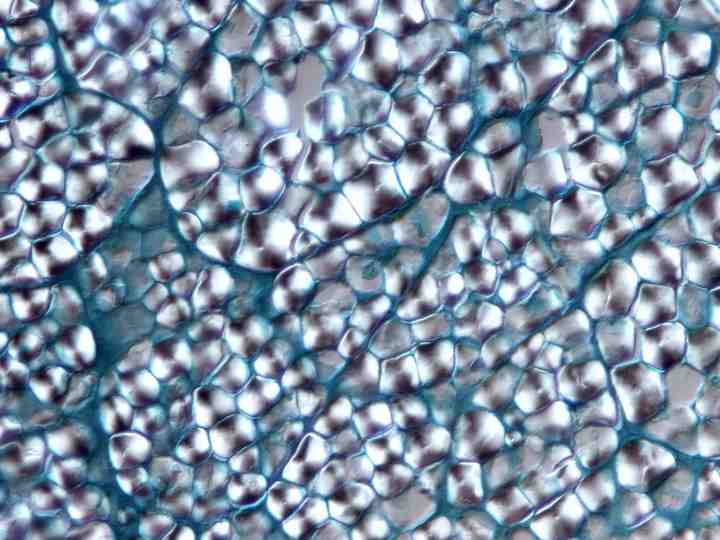

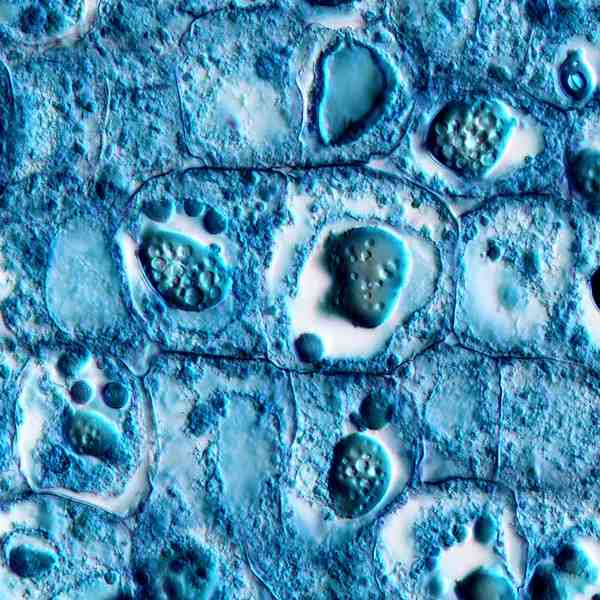

| ヤブツバキ(ツバキ科)葉の海綿状組織中に散在する塊状結晶(光学顕微鏡像と微分干渉像) |

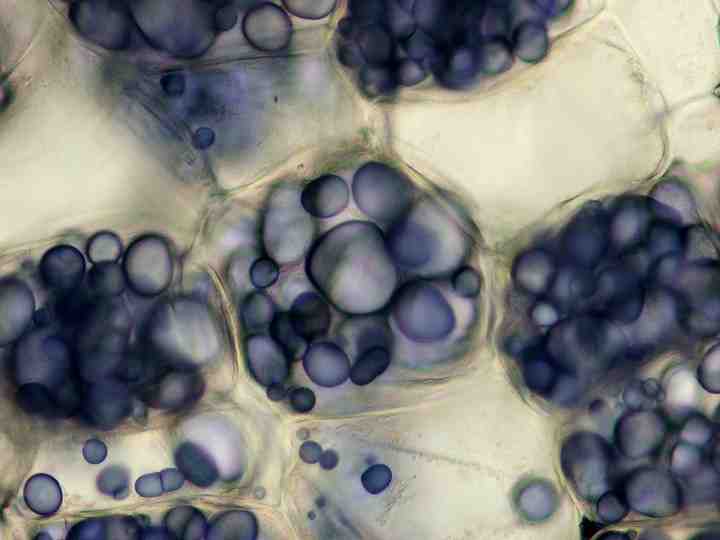

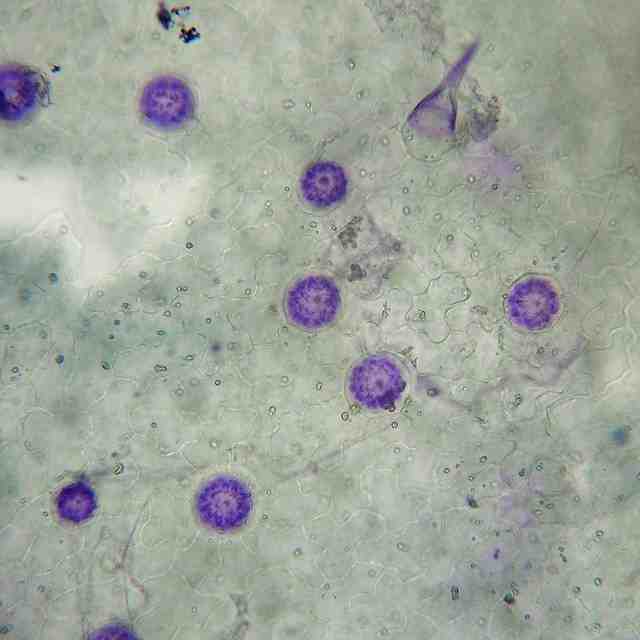

アマドコロの茎の細胞に含まれている針状の蓚酸カルシウム結晶。

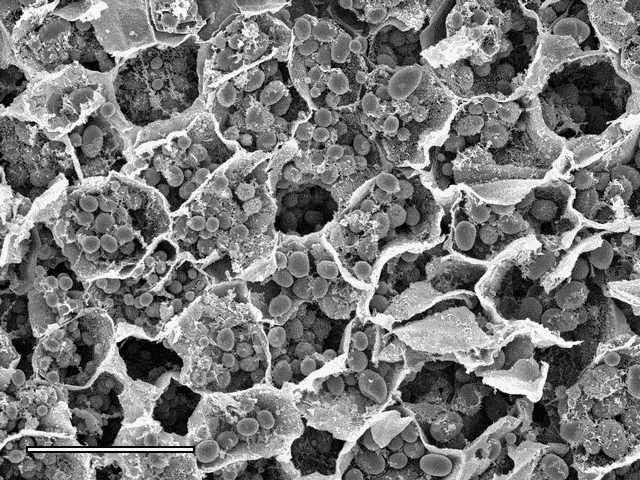

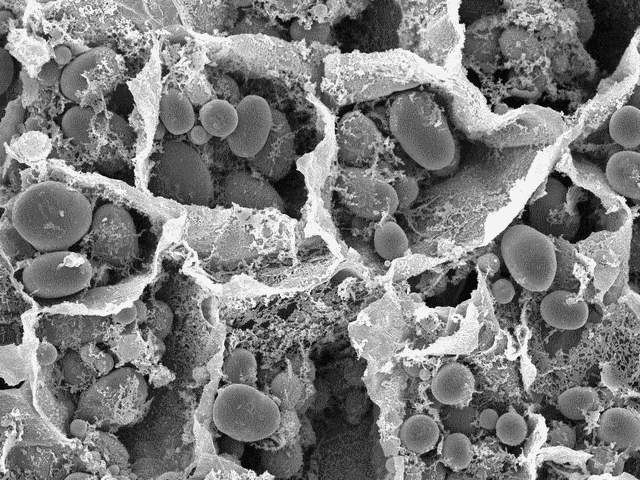

アマドコロの茎の細胞に含まれている針状の蓚酸カルシウム結晶。 ムラサキツユクサ(ツユクサ科)葉裏の表皮を剥がすと出てくる針状結晶

ムラサキツユクサ(ツユクサ科)葉裏の表皮を剥がすと出てくる針状結晶

| 種名 | タンニン含量(%) | 収斂性 | 食味 |

|---|---|---|---|

| シイ | 0.0 | 0.4±0.1 0.5±0.1 | 渋味がなく美味 |

| マテバシイ | 0.4~1 | 2.7±0.3 | わずかに渋味 |

| ウバメガシ | 1.7 | 13.2±1.8 | かなり渋い |

| コナラ | 3.5 | 26.8±2.5 | 渋くて食べられない |

| タンニン含量はドングリの利用技術と澱粉の特性(農研機構)、 収斂性は乾燥重量1gあたりタンニン酸等量(mg)で、大森・細井(2021)による。 食味はページ作成者の主観的評価。 | |||

タンニンも、蓚酸カルシウムと同様、細胞内の液胞に含まれている。人間の舌には、タンニンは「渋み」と感じられ、量が多すぎると食欲を失わせる。例えば、ドングリ類(ブナ科の果実)では、タンニン含量が多いほど渋味が強くなり、コナラなどではドングリを食用にするにはアク抜きが欠かせない。

これらのことから類推されるように、タンニンには動物の食害を防ぐ役割があると言われている。多数の植物のさまざまな器官にあって、植物を食用にするときの障害となる。野菜は含有量が少ないものを選抜してきたものだが、野生植物の中には「アク抜き」(茹でたり、水にさらしたり、アルカリ性の水溶液に浸すことによってタンニンを取り除く)や「渋抜き」(タンニンを酸化して難水溶性にし、渋みを和らげる)が必要なものが多い。

タンニンはタンパクと結合して安定化させる作用を持つポリフェノール類の総称で、化学的にはさまざまな物質を含む。ポリフェノール類は、タンニンの他、フラボノイド・アントシアニンなどの植物色素やカテキンなどさまざまな物質を含んでいる。

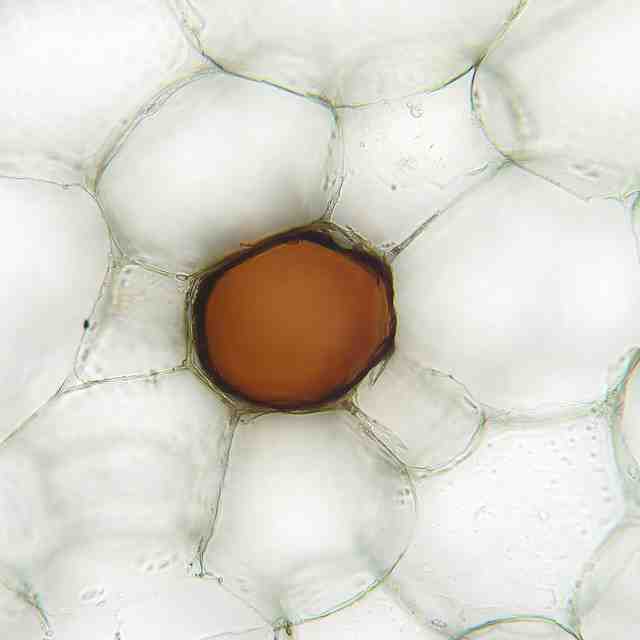

ムラサキケマン(ケシ科)。種子が熟する最終段階では、タンニンを含む種皮最外層が急速に硬化し白→褐色→濃褐色→黒と色を変える。

ムラサキケマン(ケシ科)。種子が熟する最終段階では、タンニンを含む種皮最外層が急速に硬化し白→褐色→濃褐色→黒と色を変える。

タンニンを含むポリフェノール類は酸化によって比較的敏速に褐色~黒色、難水溶性になる。また、酸化されたタンニンには細胞を硬くするはたらきもある。表面が堅くて黒っぽい種子では、種皮の表皮細胞が非水溶性タンニンで埋め尽くされていることが多いが、種子が熟するときの種皮の色・硬さの変化も、結構速く起こる。

虫食いの葉では、枯死部と健全部の境界に褐色で硬い「帯」ができることがある。

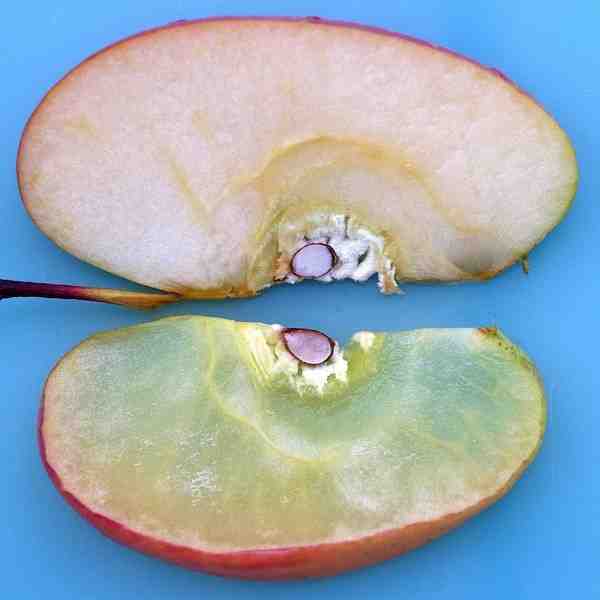

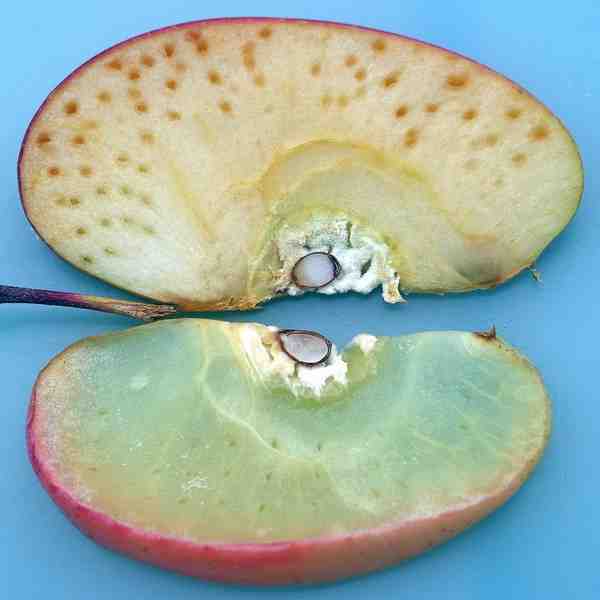

酸化酵素によるポリフェノール類の褐変は、日常生活のさまざまな場面で見られる。

果物や野菜の切り口が茶色に変色するのにも、酸化酵素によるポリフェノールの酸化が働いている。切り口を硬化してダメージを防ぐ役割があるのかも知れない。

紅茶や烏龍茶が茶色なのは、茶の葉をつぶしたり引きちぎって適温に保つことによりポリフェノール(カテキンなど)の酸化反応を起こさせるためである。緑茶の場合は、茶の葉をすぐに蒸して、水蒸気の高温で酵素を失活させ、鮮やかな緑色を保つ。

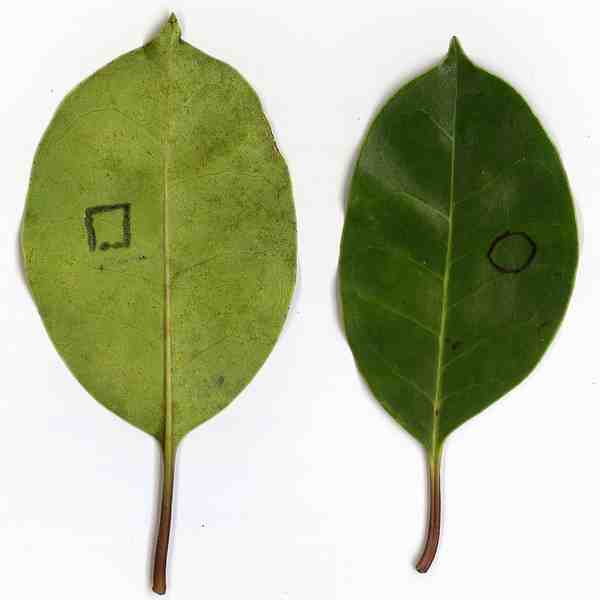

モチノキ科やモクセイ科などの葉を、強く熱したり、逆に強く冷やしたり、あるいは細い棒の先で引っ掻くと、おそらく細胞内の区画が壊れて酸化酵素がタンニンを酸化するために、葉が褐色~黒色に変色する。このことを利用すると、葉に棒で字を書くことが出来る(「葉書」の語源、という説もある)。また、線香や煙草、グルーガンなどの点状の熱源を当てるとリング状の変色部ができる(中心部は、酸化の前に酵素が熱で失活するために変色しない)。このリングのことを「死環」という。

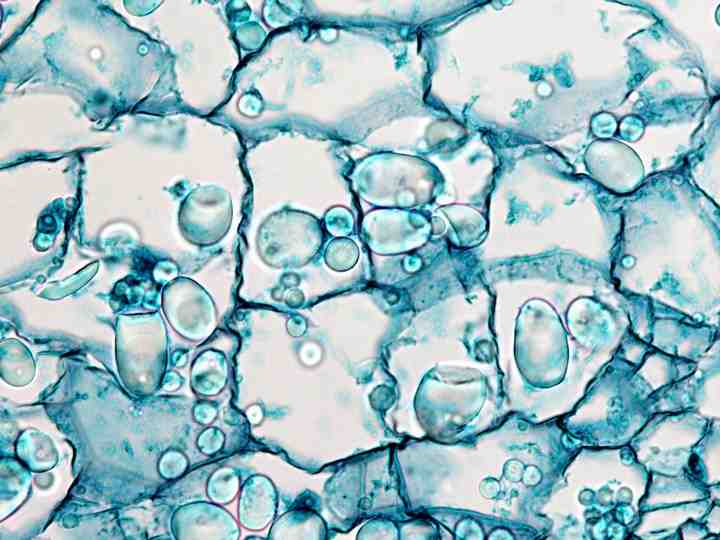

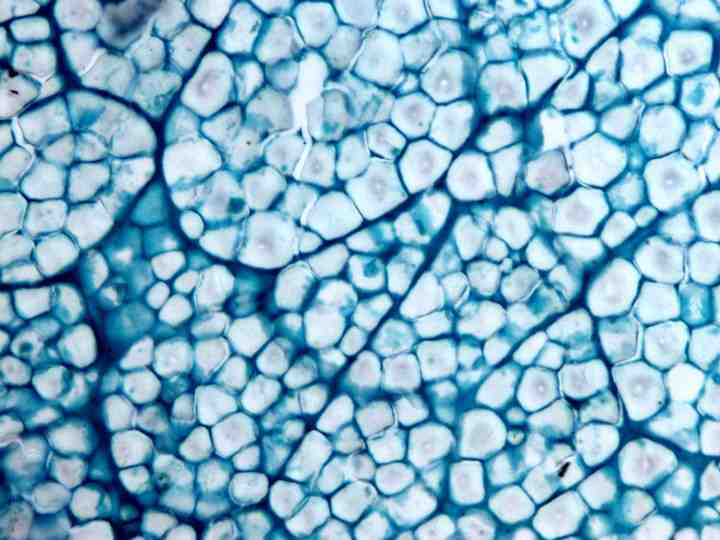

デンプン粒・脂肪粒は養分の貯蔵の手段で、デンプン粒は地下茎・根や種子、脂肪粒は種子の細胞によく見られる。光合成で作られた糖は葉肉細胞の葉緑体にデンプン粒として一時的に貯蔵され、徐々にショ糖に変換されて、篩管を通り他の器官に転送される。地下茎・根や種子のデンプン粒は、色素体の一形式であるアミロプラスト[amyloplast]に貯蔵されている。

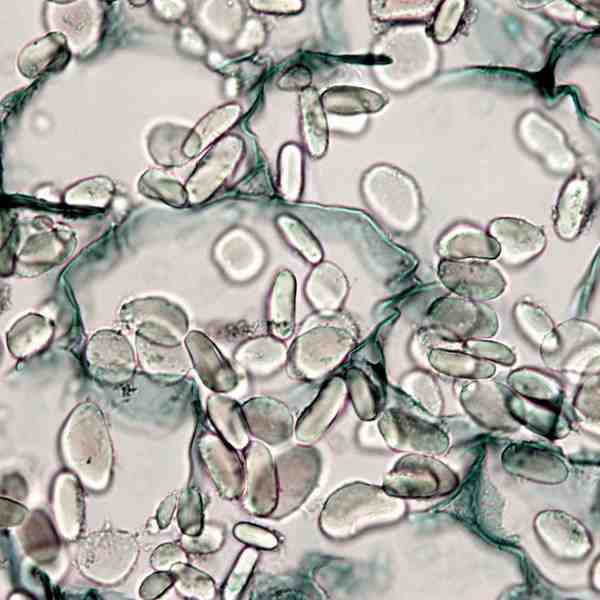

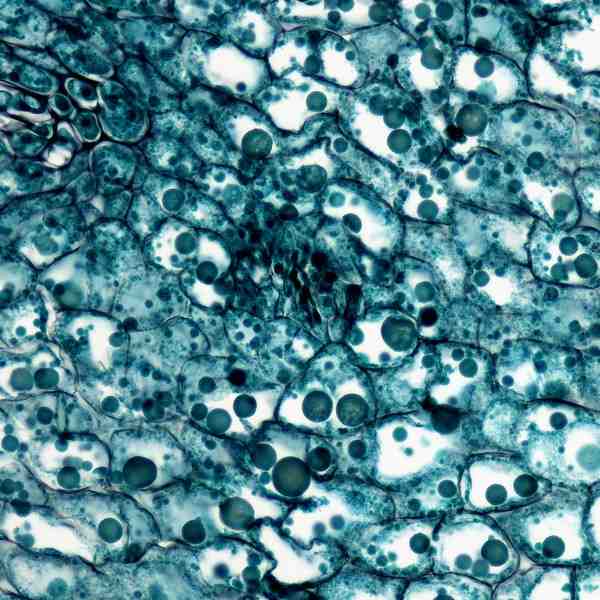

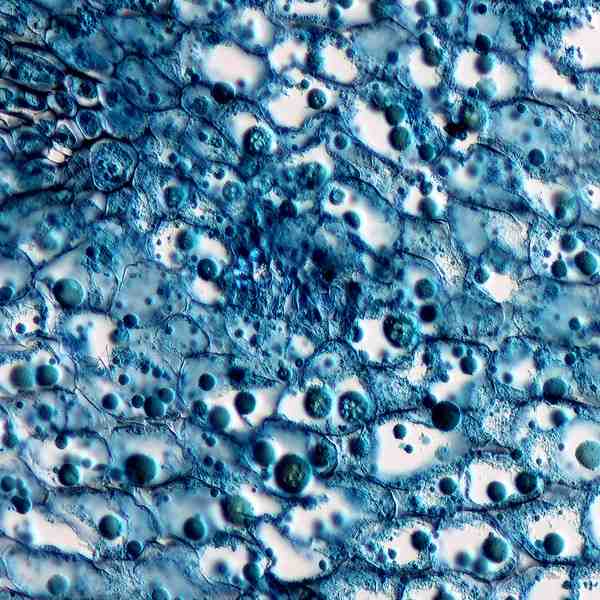

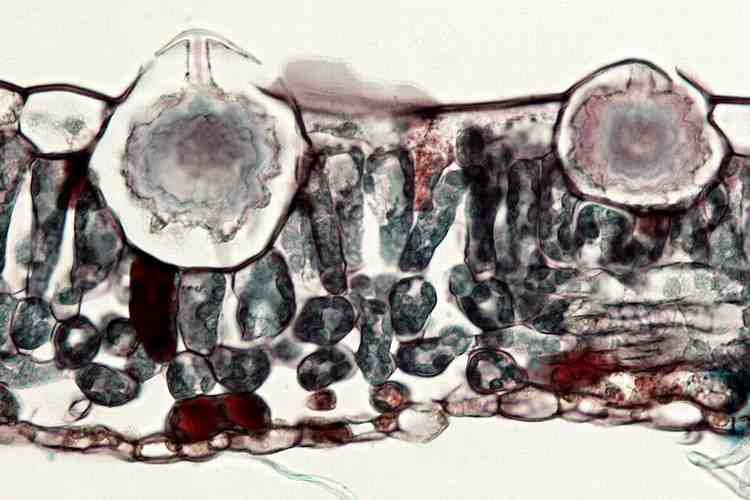

ジャガイモ(ナス科)の塊茎(イモ)の断面。細胞内にはデンプン粒がたくさん貯えられている。

ジャガイモ(ナス科)の塊茎(イモ)の断面。細胞内にはデンプン粒がたくさん貯えられている。デンプン粒は部分的な結晶構造によって特殊な屈折性をもち、偏光で輝部と暗部に塗り分けられる。暗部は偏光顕微鏡では十字形、微分干渉顕微鏡では筋状か砂時計形に見えることが多い。

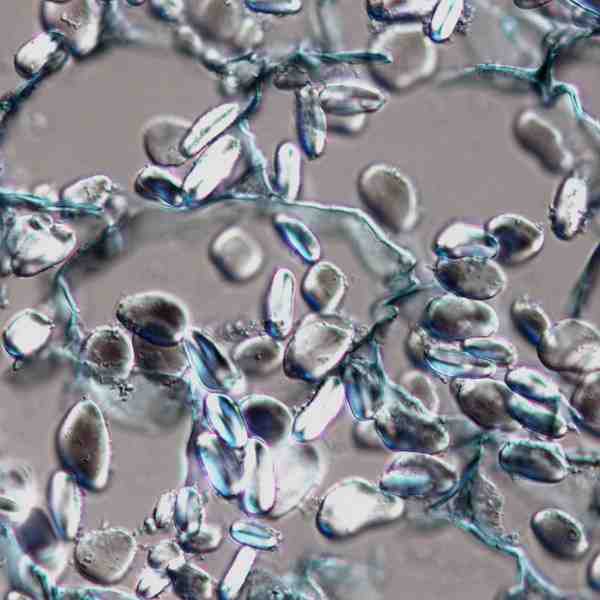

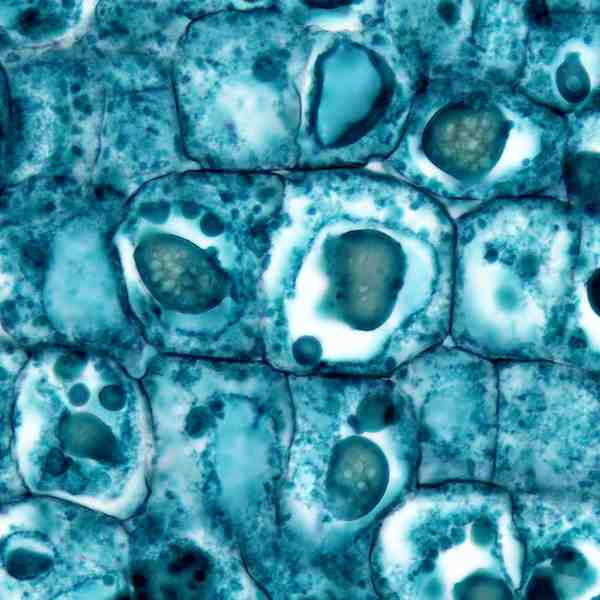

トウモロコシ(イネ科)の胚乳の断面。細胞内はデンプン粒が隙間なく詰まっている。 |

|

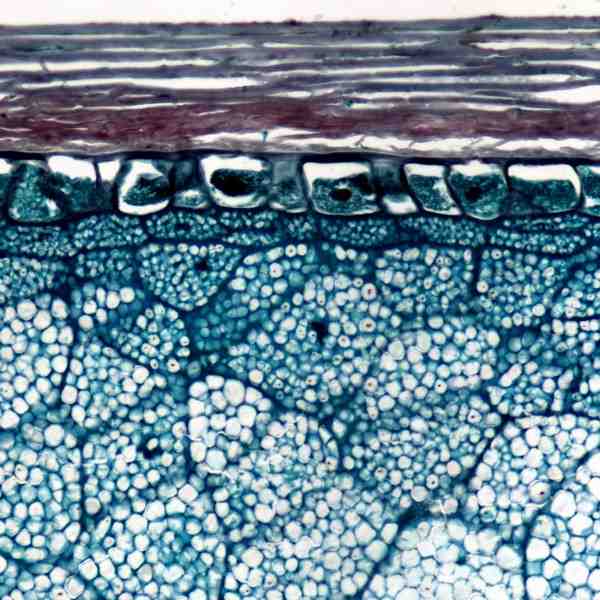

乳管・鍾乳体・珪酸体などは、一部の植物に見られる構造だ。

キク科の一部(タンポポなど)・イチジク属・多くのトウダイグサ科・キョウチクトウ科・キキョウ科などでは、葉や茎をちぎると透明でない(白が最も多い)粘り気のある汁(乳液[latex])が出てくる。乳液は乳管[laticifer ]と呼ばれる細長い細胞に貯えられている。

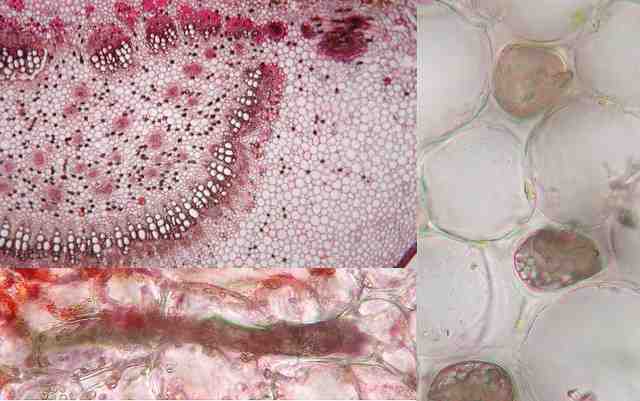

カラムシ(イラクサ科)の葉の断面(上)と表面透明化像(左)。表皮の細胞の一部は、大きく飛び出しており、鐘乳体を含んでいる。

カラムシ(イラクサ科)の葉の断面(上)と表面透明化像(左)。表皮の細胞の一部は、大きく飛び出しており、鐘乳体を含んでいる。イネ科の葉が枯れても比較的堅いのや、触ると手を切ることがあるのは、ケイ素主体の珪酸体[silica body]が表皮にあるためだ。珪酸体はさまざまなグループの植物に含まれており、グループによって形状が違う。イネ科は、とりわけ珪酸体を多量に含むグループだ。植物が枯れて分解されて土に帰ってからも土の中にガラスのような粒(プラント・オパール)として長期間にわたって残るため、堆積物から過去の植生を推定したり、遺跡の出土品から当時利用された植物を推定するのに使われている。