タケ・ササ(イネ科)

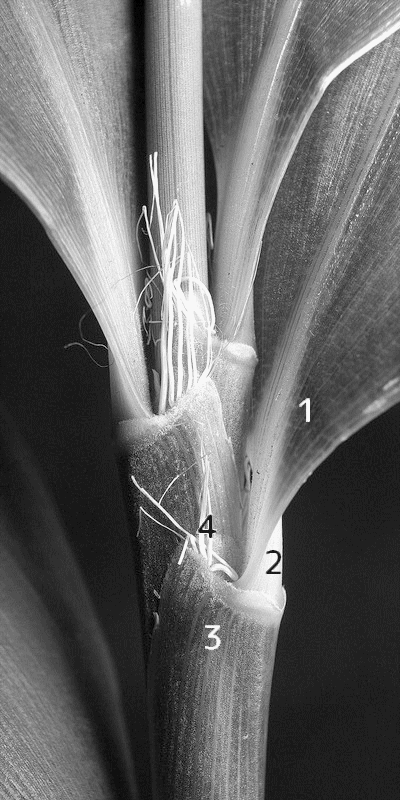

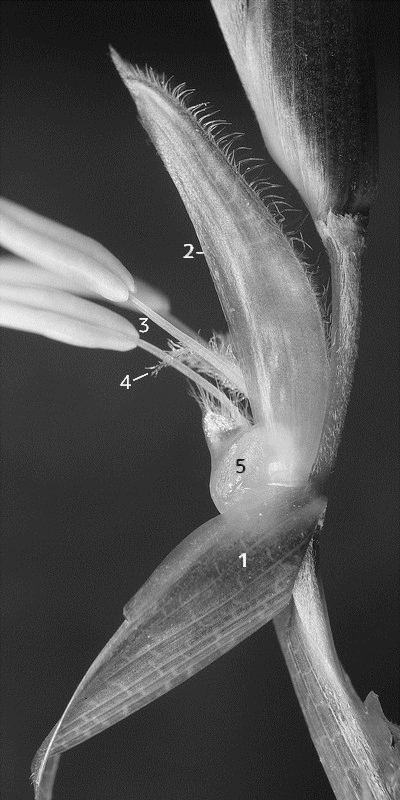

メダケ

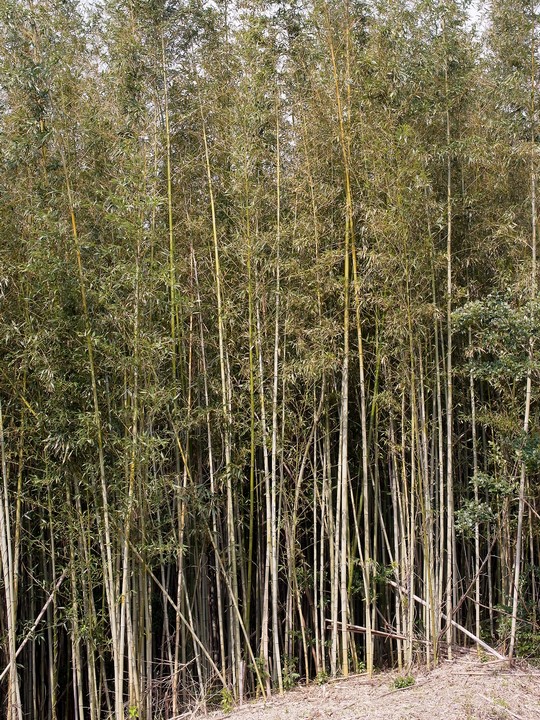

溜め池のへりで密生している

溜め池のへりで密生している

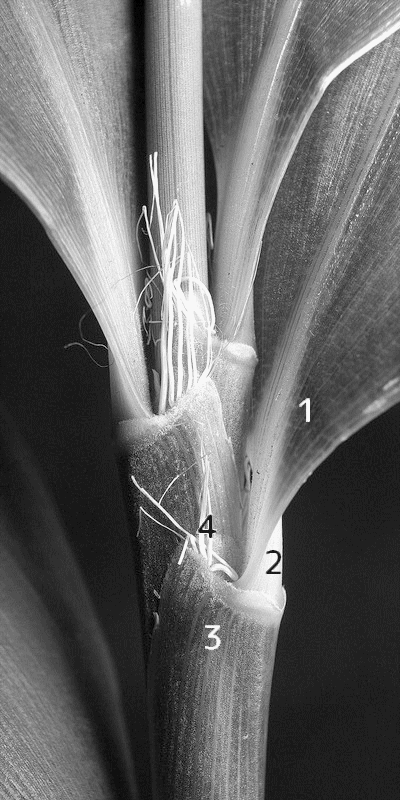

1―葉身、2―葉柄、3―葉鞘、4―肩毛

開花

メダケのやぶが刈り取られたところで、地下茎から出たと思われる花穂が一面に開花していた

メダケのやぶが刈り取られたところで、地下茎から出たと思われる花穂が一面に開花していた

刈り残されたメダケは葉を枯らしながら無数の花穂をつける

一斉開花のようす(2013年3月宗像市大島)

枯死

2012年秋には、枯死したメダケやぶが大学周辺の至るところにあり、枯死していないやぶは少数しかなかった

2012年秋には、枯死したメダケやぶが大学周辺の至るところにあり、枯死していないやぶは少数しかなかった

地下茎も枯死して黒ずんでいる

枯死していない地下茎は肌色

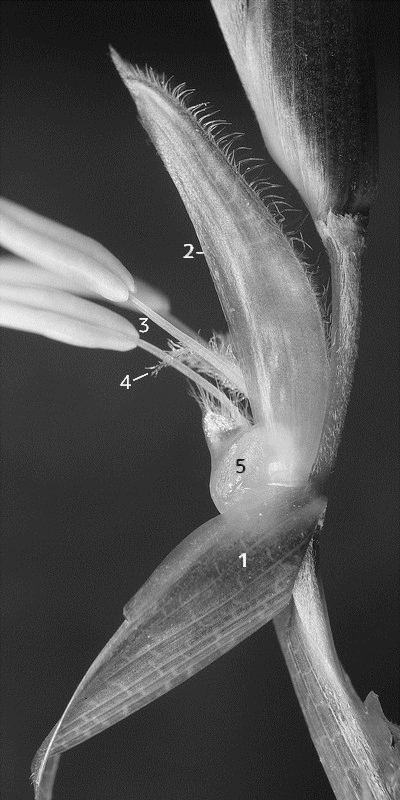

ヤダケ

ネザサ

桜のころ、刈られて低くなった草地のところどころからネザサの穂が出ていた(2011年)。

桜のころ、刈られて低くなった草地のところどころからネザサの穂が出ていた(2011年)。

梅雨入りごろまで、穂を伸ばしながら開花が延々と続く

2012年は宗像市内の各所で群落の開花が見られた

夏には枯れ上がった桿が目立つようになった

夏には枯れ上がった桿が目立つようになった

モウソウチク

12月の筍

葉(「タケノコの皮」と呼ばれるもの)が取れた痕が筋となって残る

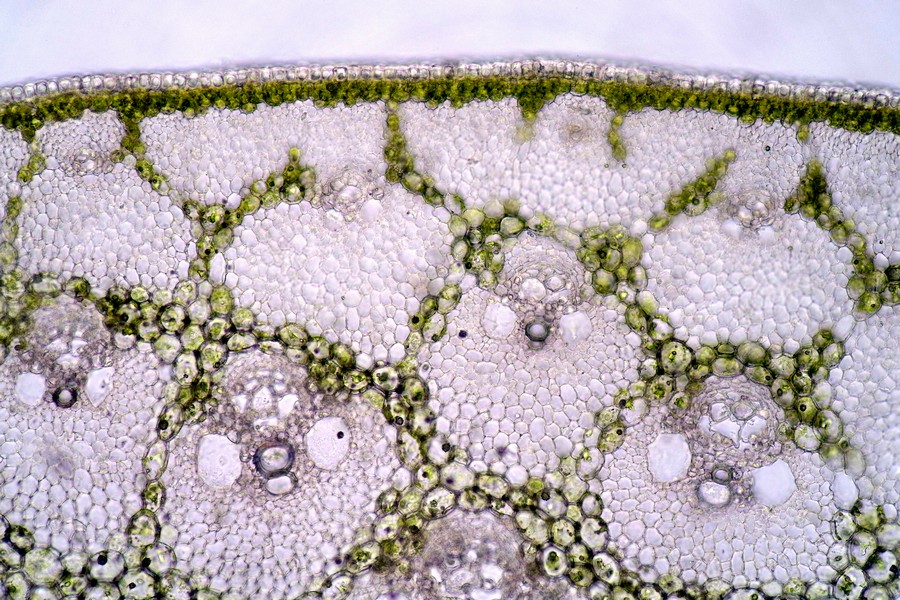

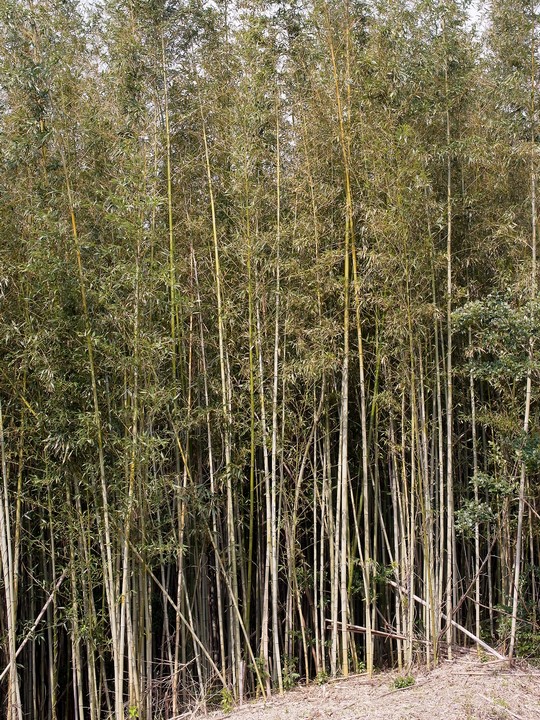

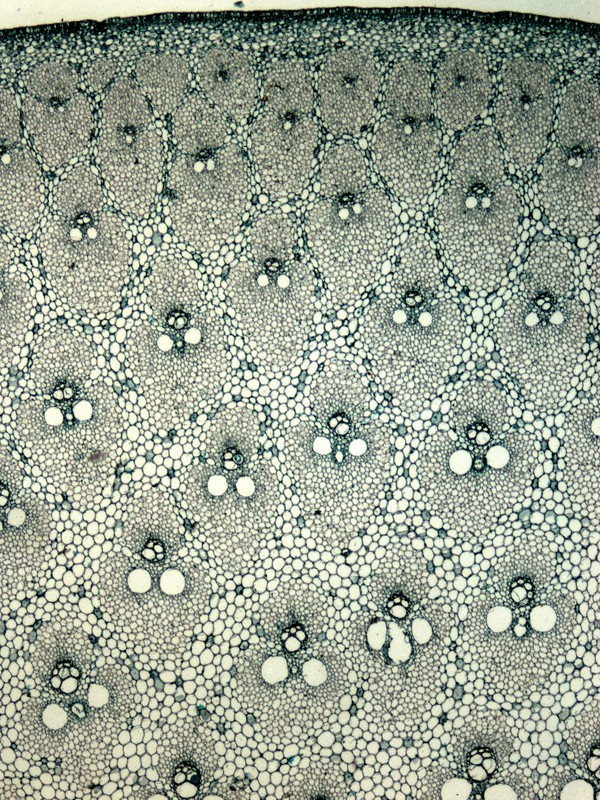

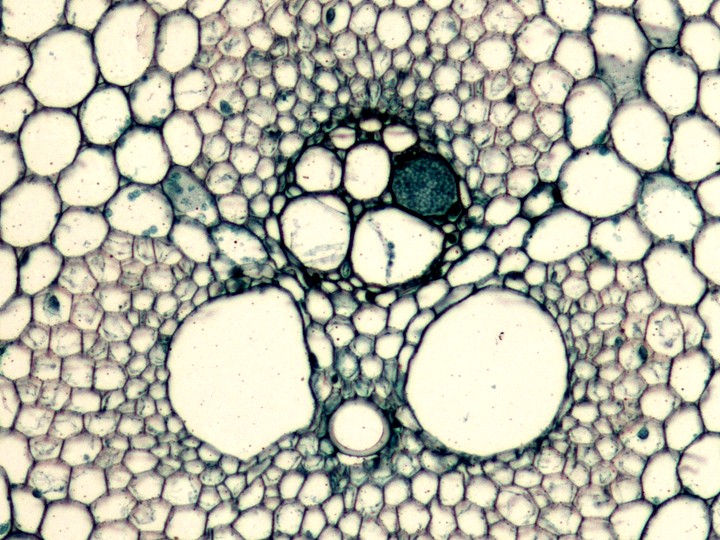

マダケ

モウソウチクより細く、葉痕の少し上が張り出しているため筋が二重になっているように見える

筍は6月に発生

若いシュートは節の所ですっぱりと折れる

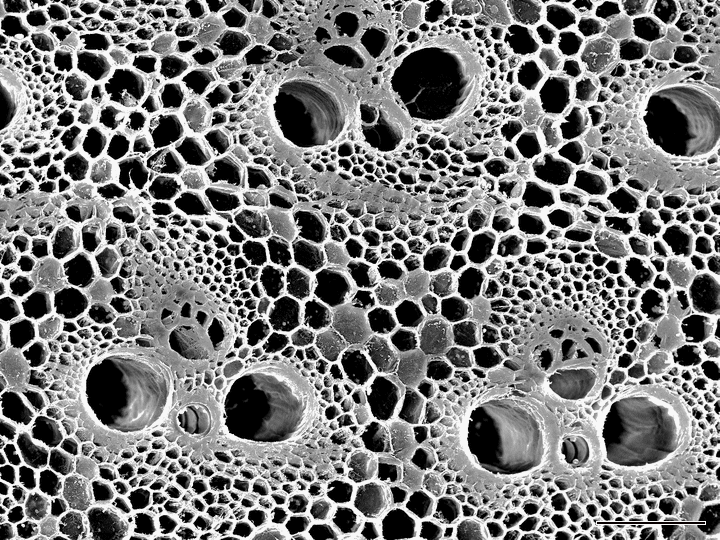

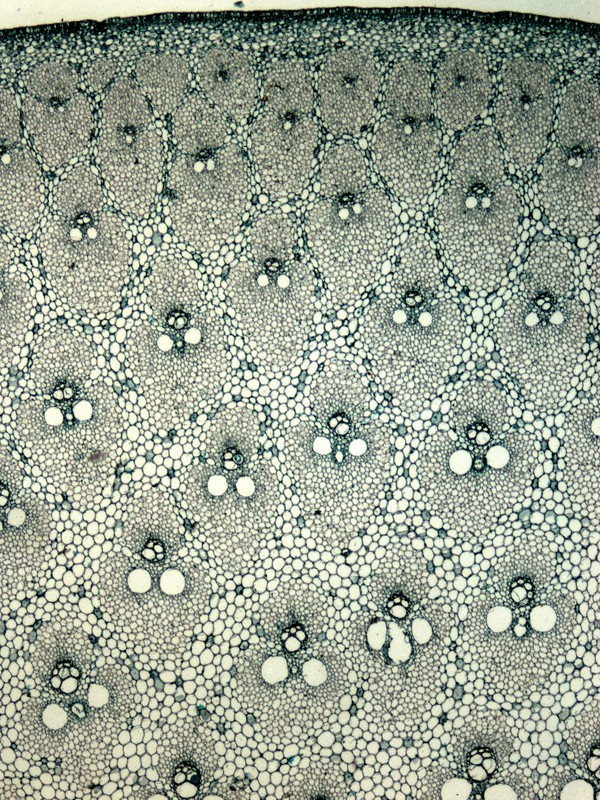

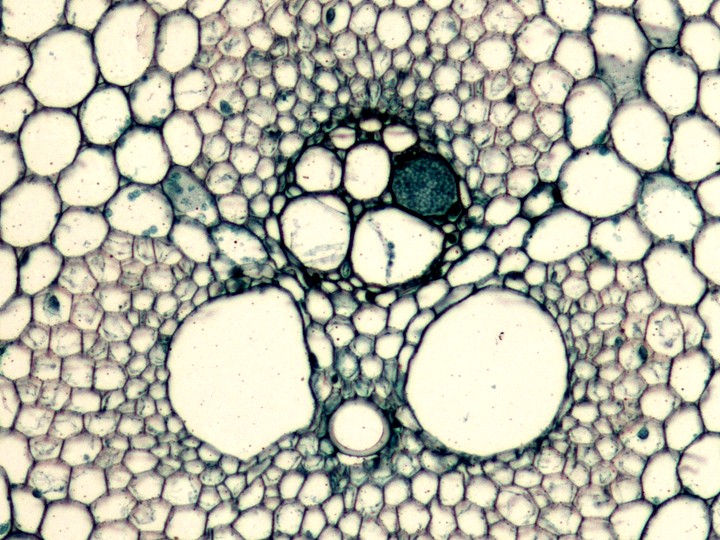

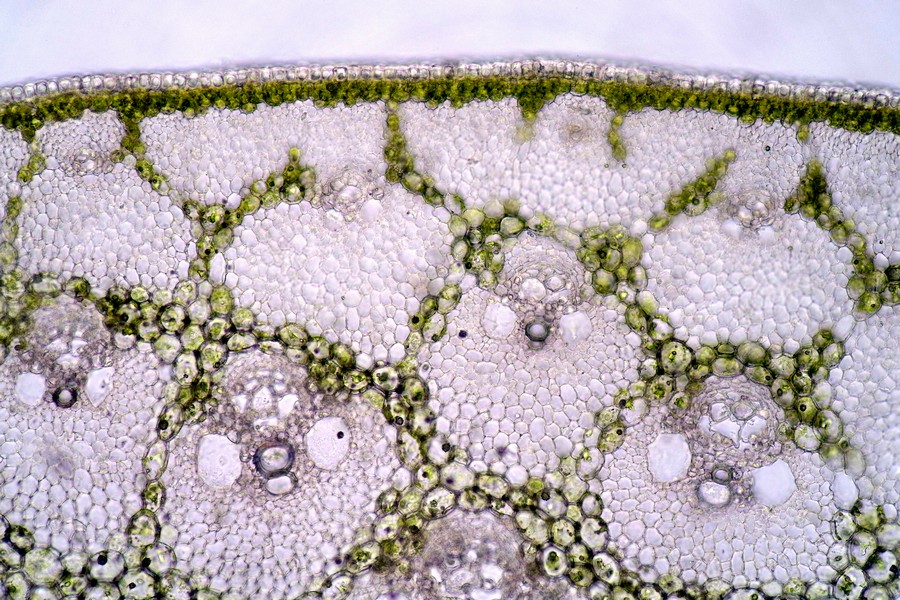

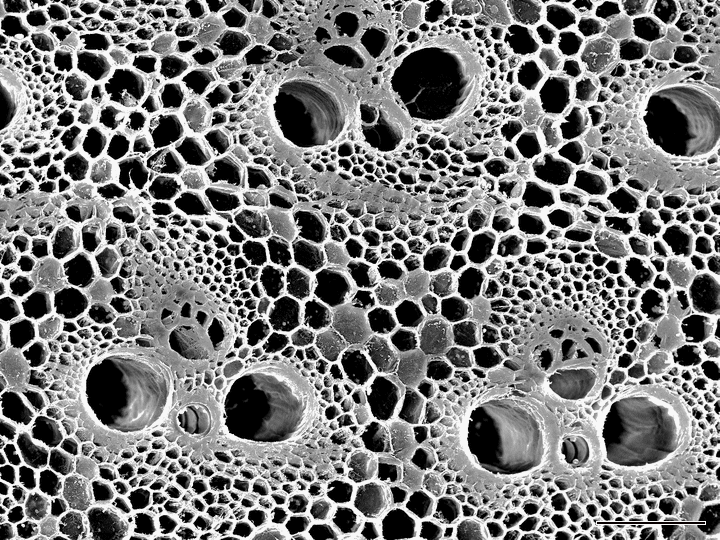

巨大な篩管があり、維管束の観察に好適

スズタケ

太平洋側のブナ林の林床に密生。シカの食害による枯死が各所で見られる。

太平洋側のブナ林の林床に密生。シカの食害による枯死が各所で見られる。

花

2017年9月の宮崎県えびの高原では、開花個体が散在していた

一斉開花と一斉枯死

2018年6月の福岡県釈迦岳付近では、広大な枯死群落があり、一部に開花中の群落もあった

チシマザサ

上越国境の群生

目次に戻る

ホームに戻る

溜め池のへりで密生している

溜め池のへりで密生している

メダケのやぶが刈り取られたところで、地下茎から出たと思われる花穂が一面に開花していた

メダケのやぶが刈り取られたところで、地下茎から出たと思われる花穂が一面に開花していた

2012年秋には、枯死したメダケやぶが大学周辺の至るところにあり、枯死していないやぶは少数しかなかった

2012年秋には、枯死したメダケやぶが大学周辺の至るところにあり、枯死していないやぶは少数しかなかった

桜のころ、刈られて低くなった草地のところどころからネザサの穂が出ていた(2011年)。

桜のころ、刈られて低くなった草地のところどころからネザサの穂が出ていた(2011年)。

夏には枯れ上がった桿が目立つようになった

夏には枯れ上がった桿が目立つようになった

太平洋側のブナ林の林床に密生。シカの食害による枯死が各所で見られる。

太平洋側のブナ林の林床に密生。シカの食害による枯死が各所で見られる。