キケマン属エンゴサク亜属ムラサキケマン節

ムラサキケマン

花

群生地では、距の色素が少ない固体が混じることも多い

ハナバチはとさかに足を掛けて距にくちばしを差し込み蜜を吸う。このときに内側の花びらがハナバチの体重で押し下げられて葯から出た花粉が付着した柱頭が露出し、ハナバチの腹に触れる。

ハナバチはとさかに足を掛けて距にくちばしを差し込み蜜を吸う。このときに内側の花びらがハナバチの体重で押し下げられて葯から出た花粉が付着した柱頭が露出し、ハナバチの腹に触れる。

受粉を終えた花では花冠全体が赤紫色になる

受粉を終えた花では花冠全体が赤紫色になる

種子散布

花が終わると、果柄は斜め上を向いたまま、果実は下向きになる

果実は2枚の皮と種子がついている2本の「すじ」でできている。果実のつけねで「皮」がまくれ上がり、瞬間的にゼンマイのように巻いて種子を弾き飛ばす。

果実は2枚の皮と種子がついている2本の「すじ」でできている。果実のつけねで「皮」がまくれ上がり、瞬間的にゼンマイのように巻いて種子を弾き飛ばす。

巻いた「皮」と「すじ」は果実の先端でつながったまま果柄から離れて落下し、果柄だけが残る。

種子は黒くて光沢のある種皮に覆われ、「へそ」の所に白いエライオソームがついている

種子は黒くて光沢のある種皮に覆われ、「へそ」の所に白いエライオソームがついている

種子が熟する最終段階では、種皮が急速に硬化し白→褐色→濃褐色→黒と色を変える

種子が熟する最終段階では、種皮が急速に硬化し白→褐色→濃褐色→黒と色を変える

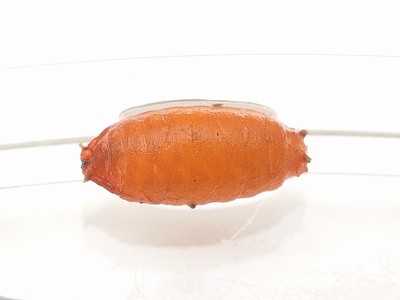

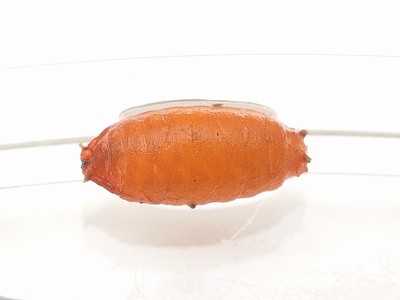

異常にふくらみ、裂開しない果実がときどきあり、子房室で幼虫が種子を食害している。ペトリ皿に入れておくと、果実から出た幼虫が敷いた濾紙の下に潜り込んで蛹化した。

異常にふくらみ、裂開しない果実がときどきあり、子房室で幼虫が種子を食害している。ペトリ皿に入れておくと、果実から出た幼虫が敷いた濾紙の下に潜り込んで蛹化した。

葉

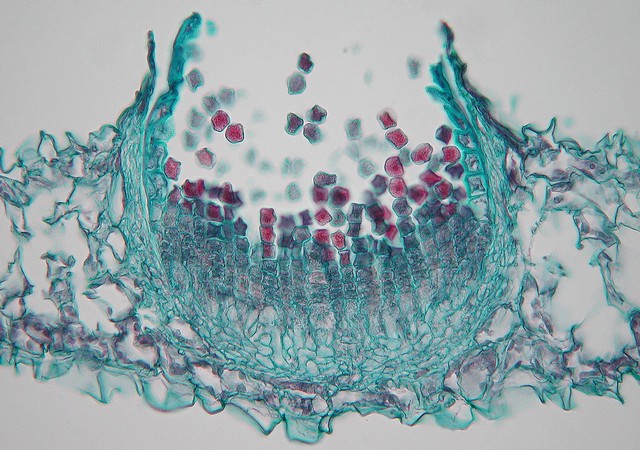

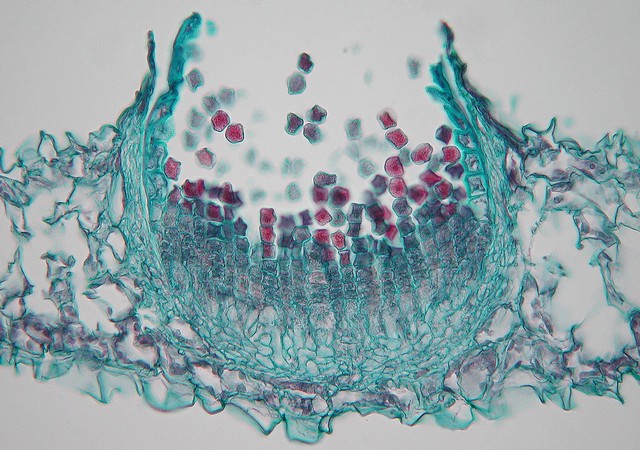

サビ菌の寄生

サビ胞子堆

左の2本は葉裏にサビ胞子堆が出ていて、右の2本は出ていない。前者は後者より葉の位置が高く、茎頂に花序ができない。

サビ胞子堆が出ていない個体と出ている個体。

1個体にサビ胞子堆が出ている茎(中央の1本)と出ていない茎(左右の2本)が混在することもまれではない。

1個体にサビ胞子堆が出ている茎(中央の1本)と出ていない茎(左右の2本)が混在することもまれではない。

上と同様、中央の1本はサビ胞子堆が出ており、左の2本と右の3本(1本は小さい)には出ていない。

上と同様、中央の1本はサビ胞子堆が出ており、左の2本と右の3本(1本は小さい)には出ていない。

生活史

晩春に散布された種子は、翌春に芽生える

晩春に散布された種子は、翌春に芽生える

晩秋のようす。

冬越し

冬越し

2月のロゼット

2月のロゼット

早春が来ると、冬を越した葉の上に新しい葉を広げ、花茎が上に伸びる

早春が来ると、冬を越した葉の上に新しい葉を広げ、花茎が上に伸びる

開花・結実が終わって枯死した地上部・地下部

開花・結実が終わって枯死した地上部・地下部

テキスト目次に戻る

ホームに戻る

ハナバチはとさかに足を掛けて距にくちばしを差し込み蜜を吸う。このときに内側の花びらがハナバチの体重で押し下げられて葯から出た花粉が付着した柱頭が露出し、ハナバチの腹に触れる。

ハナバチはとさかに足を掛けて距にくちばしを差し込み蜜を吸う。このときに内側の花びらがハナバチの体重で押し下げられて葯から出た花粉が付着した柱頭が露出し、ハナバチの腹に触れる。

受粉を終えた花では花冠全体が赤紫色になる

受粉を終えた花では花冠全体が赤紫色になる

果実は2枚の皮と種子がついている2本の「すじ」でできている。果実のつけねで「皮」がまくれ上がり、瞬間的にゼンマイのように巻いて種子を弾き飛ばす。

果実は2枚の皮と種子がついている2本の「すじ」でできている。果実のつけねで「皮」がまくれ上がり、瞬間的にゼンマイのように巻いて種子を弾き飛ばす。

種子は黒くて光沢のある種皮に覆われ、「へそ」の所に白いエライオソームがついている

種子は黒くて光沢のある種皮に覆われ、「へそ」の所に白いエライオソームがついている 種子が熟する最終段階では、種皮が急速に硬化し白→褐色→濃褐色→黒と色を変える

種子が熟する最終段階では、種皮が急速に硬化し白→褐色→濃褐色→黒と色を変える

異常にふくらみ、裂開しない果実がときどきあり、子房室で幼虫が種子を食害している。ペトリ皿に入れておくと、果実から出た幼虫が敷いた濾紙の下に潜り込んで蛹化した。

異常にふくらみ、裂開しない果実がときどきあり、子房室で幼虫が種子を食害している。ペトリ皿に入れておくと、果実から出た幼虫が敷いた濾紙の下に潜り込んで蛹化した。

1個体にサビ胞子堆が出ている茎(中央の1本)と出ていない茎(左右の2本)が混在することもまれではない。

1個体にサビ胞子堆が出ている茎(中央の1本)と出ていない茎(左右の2本)が混在することもまれではない。 上と同様、中央の1本はサビ胞子堆が出ており、左の2本と右の3本(1本は小さい)には出ていない。

上と同様、中央の1本はサビ胞子堆が出ており、左の2本と右の3本(1本は小さい)には出ていない。

晩春に散布された種子は、翌春に芽生える

晩春に散布された種子は、翌春に芽生える

冬越し

冬越し 2月のロゼット

2月のロゼット 早春が来ると、冬を越した葉の上に新しい葉を広げ、花茎が上に伸びる

早春が来ると、冬を越した葉の上に新しい葉を広げ、花茎が上に伸びる

開花・結実が終わって枯死した地上部・地下部

開花・結実が終わって枯死した地上部・地下部