ツルは、他物に巻きつきながら伸長を続けるシュートだ。

ツルは、他物に巻きつきながら伸長を続けるシュートだ。

特徴的な形態をもつことで特徴的な生育様式をもつ数例を取り上げる。

ツル植物の大多数を占めるよじ登り植物(登攀植物)[climber]は、他物(他の植物や岸壁、あるいは人工物)に取りつくことで、身体を支える。

取りつき方は、シュートが巻きつきながら登っていくツル(カズラ/カヅラ/蔓)[twining stem]に加えて、シュートから出た細い鞭状の巻きひげ(巻髭)[tendril]、茎から出て表面に付着する短い気根(付着根[adhering root])、トゲなどさまざまだ。また、複数の手段を併用する植物も珍しくない。

寄生植物のうち、ひょろ長い茎を他種の茎に巻きつけつつ突起を差し込んで養分を吸収する植物も「ツル植物」と呼ばれる(スナヅル(クスノキ科)・ネナシカズラ類(ヒルガオ科)など)。

常緑樹・落葉樹・多年草・一年草など、あらゆる生育様式にツル植物は含まれている。木本性のツル植物を「藤本/籐本」[liana]と呼ぶこともあるが、前述のように、ツル性木本とツル性多年草の区別は、あいまいなときがある。

| 取りつき方 | 取りつく対象 | 例 | |

|---|---|---|---|

| ツル | 茎がらせんを描いて巻きつきながら伸長する | 棒状のもの 他の植物など | ヘクソカズラ アサガオ アケビ科 |

| 巻きひげ (巻き鬚) | 短い枝や葉の先端に由来する紐状部 枝分かれすることもある | ブドウ科 ウリ科 | |

| トゲ | トゲで引っ掛かる | ノイバラ類 アカネ類 | |

| 葉柄 | 葉柄が巻きつく | センニンソウ属 | |

| 気根 (付着根) | 茎から根が出て他物の表面に入り込む | 面状のもの 樹幹・岩壁など 地を這うことも | キヅタ・ツタ テイカカズラ |

| 吸盤 | 枝の先端に吸盤ができる | ツタ | |

ツルは、他物に巻きつきながら伸長を続けるシュートだ。

ツルは、他物に巻きつきながら伸長を続けるシュートだ。

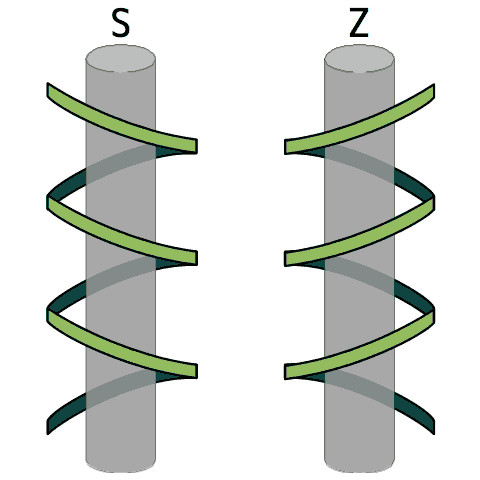

ツルや巻きヒゲの巻きつく向きは、手前に来る方が左上がりのとき「S巻き」、右上がりのとき「Z巻き」と呼んで区別する。左巻き・右巻きとの対応は、下表のようになる。

| 伸長方向へ向かって | 先端から見て | |

|---|---|---|

| S巻き | 左巻き | 右巻き |

| Z巻き | 右巻き | 左巻き |

S巻きかZ巻きかは種類によって決まっていることがほとんどで、近い種類どうしでも同じことが多い。ただ、同じマメ科フジ属のフジ(S巻き)・ヤマフジ(Z巻き)のような例外もある。

ツルウメモドキ(ニシキギ科)の伸長中のツル。巻きつく前のツルでは葉は細長く、後から横に成長して楕円形になる。腋芽には一対のトゲがあって引っ掛かりを助ける。

ツルウメモドキ(ニシキギ科)の伸長中のツル。巻きつく前のツルでは葉は細長く、後から横に成長して楕円形になる。腋芽には一対のトゲがあって引っ掛かりを助ける。巻きつく前のツルを「探索枝」といい、名前の通り、対象を求めて先端を振りながら伸びる。探索枝の先端部は、狭所をすり抜けるのに有利な特徴を示す。

巻きひげは、先端が他物に巻きつく紐状部(枝分かれすることもある)で、巻きつき後によじれができてバネのようになることが多い。カラスノエンドウ(マメ科)などでは葉の先端、ブドウ科やウリ科などでは、短いシュートが巻きひげとなる。シュート由来の巻きひげは、ツルとは違い短期間で伸長が止まる。

キュウリ(ウリ科)の巻きひげ。上の写真の巻きひげ3本のうち、中央は巻きつき直後でよじれが生じていない。右はよじれができた後、左はよじれが強まった段階。 |

|

ヤエムグラ属やアカネ属(アカネ科)・ノイバラ類(バラ科)・カナムグラ(アサ科)・アオカズラ(アワブキ科)などでは、他の植物に引っ掛かる滑り止めの役割をもつ。

カナムグラ(アサ科)はS巻きのツルと茎・葉柄のトゲで取り付く

カナムグラ(アサ科)はS巻きのツルと茎・葉柄のトゲで取り付く

よじ登り植物はシュートがそれほど丈夫でなくても高いところまで伸びて行けるため、葉を広げることや速く成長すること、花や果実をつけることにより多くの栄養を割り当てられる。

反面、回りの植物が成長してからでないと高く伸びることが出来ないため、成長の初期は光条件に恵まれないという弱点がある。

ヤブガラシ(ブドウ科)。晩春~初夏、他の草に遅れて勢いよく芽が伸び始める

ヤブガラシ(ブドウ科)。晩春~初夏、他の草に遅れて勢いよく芽が伸び始める

ツル性の草本では、伸び始めしばらくは自立していたり(カラスノエンドウなど)、地下にたくわえた養分を使って他の草が伸びた後で一気に伸びるなどの特徴が見られる。

ツル性の木本には、背が低いあいだは暗いところに適した横に広がるシュートのかたち、背が高くなって光が明るくなると明るいところに適した上に伸びるシュートのかたち、というように形を変えるものが多い。

セイタカアワダチソウ(キク科)に取り付き、セイタカアワダチソウを覆い隠そうとしているカナムグラ(アサ科)のツル

セイタカアワダチソウ(キク科)に取り付き、セイタカアワダチソウを覆い隠そうとしているカナムグラ(アサ科)のツル

よじ登り植物に取り付かれる植物(ホスト植物)から見ると、自分を踏台にして成長したよじ登り植物が光をめぐる競合相手となり、言わば「恩を仇で返される」格好だ。場合によっては、成長速度に優るよじ登り植物に上から覆われる羽目になる。畑や人工林では、作物や林木の成長を妨げるよじ登り植物は嫌われ者で、ツル(蔓)が伸びる(延びる)ことを示す「蔓延」が「害あるものの広がり」を意味するようになった。

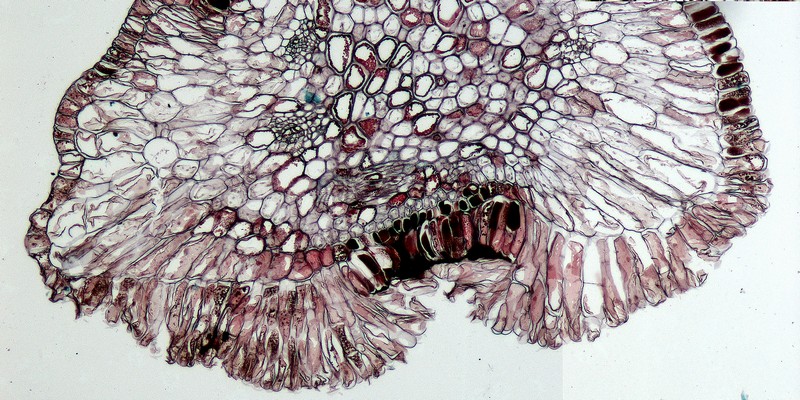

熱帯のツル性木本の中には、「絞め殺し植物」と呼ばれるものがある。他の木を伝って高く伸びてから、樹幹に巻きついたツルの圧力によって巻きついた木を枯らして場所を「乗っ取り」、光と土壌養分を独占する。

ガジュマル(クワ科イチジク属)の大木。中心部の空間は、絞め殺された木の跡かもしれない。

ガジュマル(クワ科イチジク属)の大木。中心部の空間は、絞め殺された木の跡かもしれない。 アカギ(トウダイグサ科)の樹幹に巻きつくガジュマルのツルと気根。アカギの幹は強く締めつけられて凸凹になっている。

アカギ(トウダイグサ科)の樹幹に巻きつくガジュマルのツルと気根。アカギの幹は強く締めつけられて凸凹になっている。池沼や河川など、淡水域を生活の本拠とする維管束植物・コケ植物を水草または水生植物[aquatic plants; hydrophytes]という。海水中で生育する海草[marine plants]も広義の水草に含まれる。

陸生植物のうち、湿地(踏むと水がしみだし、ひんぱんに冠水するようなところ)に生育するものを湿生植物[wetland plants]という。ただし、水生植物と湿生植物の両面を持つ植物も少なくない。

水草の葉は3つのタイプに分けられる。

水草の生育型は、(A)葉のタイプと(B)根が水底の土壌に固着しているか/いないかによって、6つに分けられる。ただし、浮遊する3タイプを「浮遊性」としてひとまとめにし、抽水・浮葉・沈水・浮遊の4つに分ける方が一般的だ。

| 根\葉 | 抽水葉 | 浮葉 | 沈水葉 |

|---|---|---|---|

| 底土 | 抽水植物 (固着抽水性) |

浮葉植物 (固着浮葉性) |

沈水植物 (固着沈水性) |

| 水中または根がない | 浮遊植物 | ||

| (浮遊抽水性) | (浮遊浮葉性) | (浮遊沈水性) | |

同じ個体に複数タイプの葉がつくことは多く、無理に生育型に分類する場合は、複数を併記するか、光合成を主にしている方の生育型で呼ぶ。

上左―ハス(ハス科)の抽水葉と浮葉・上右―ホソバミズヒキモ(ヒルムシロ科)の浮葉と沈水葉(線形の葉)・左―オオフサモ(アリノトウグサ科)の抽水葉と沈水葉

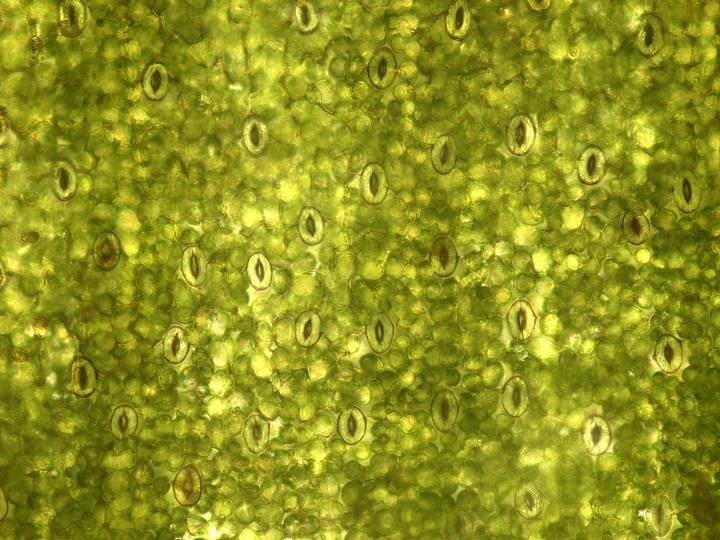

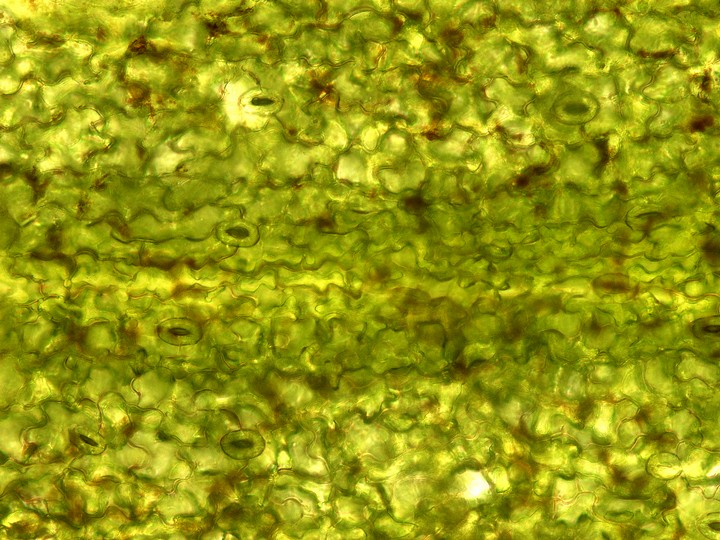

上左―ハス(ハス科)の抽水葉と浮葉・上右―ホソバミズヒキモ(ヒルムシロ科)の浮葉と沈水葉(線形の葉)・左―オオフサモ(アリノトウグサ科)の抽水葉と沈水葉浮葉には、ふつうの葉に見られない次のような特徴が見られる。

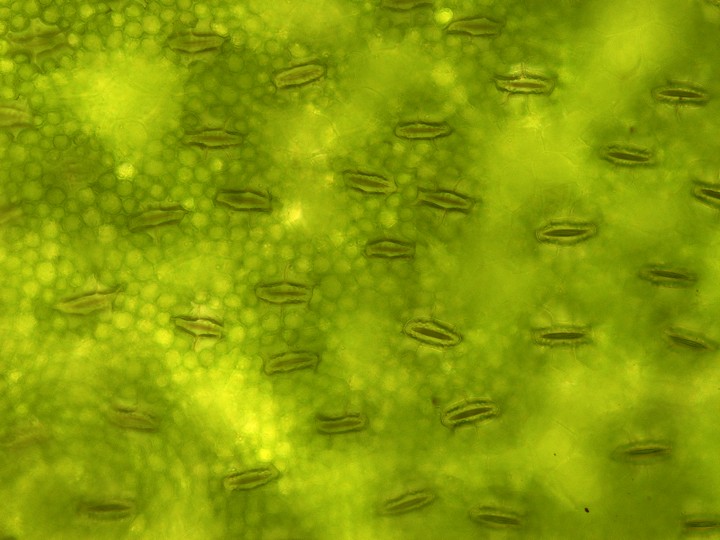

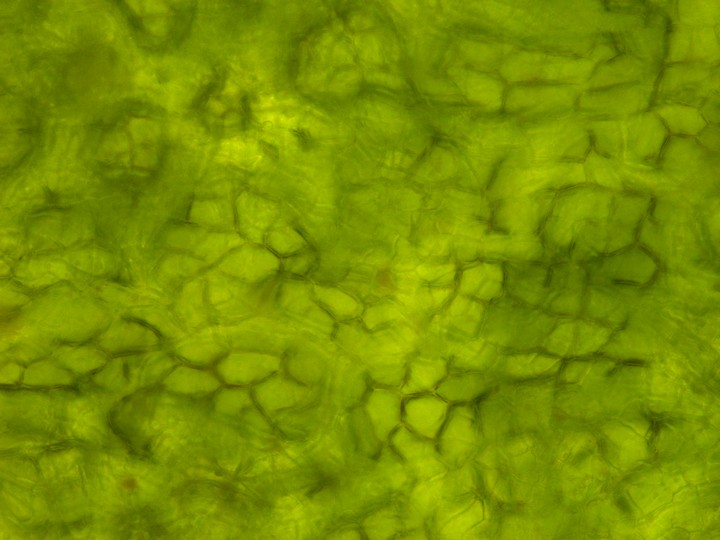

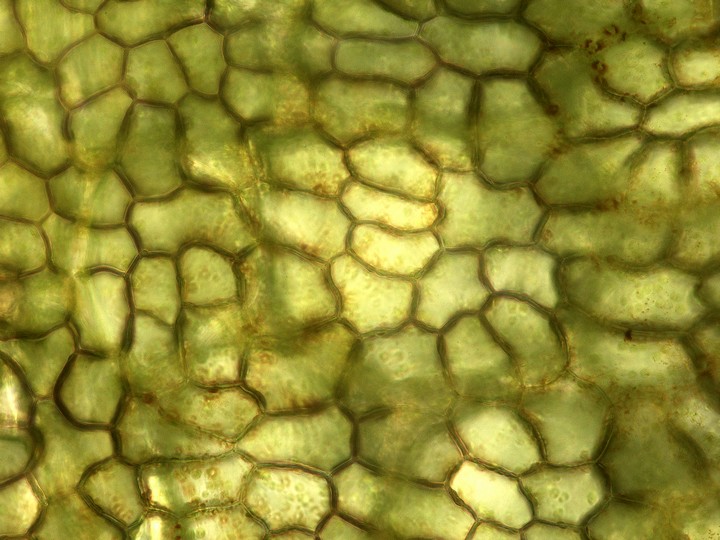

沈水葉には、ふつうの葉に見られない次のような特徴が見られる。

寒冷地に多い抽水植物のミツガシワ(ミツガシワ科)

寒冷地に多い抽水植物のミツガシワ(ミツガシワ科)

抽水葉は、茎や葉柄の細胞間隙が多めの傾向があるが、陸生植物の葉と際立った違いがないものもある。また、オモダカのように浮葉的な特徴の多い抽水葉を持つ植物もある。

浮遊性で抽水葉をつけるホテイアオイ(ミズアオイ科)では、ヒシと同じように葉柄が浮き袋状になり、葉身を持ち上げている。

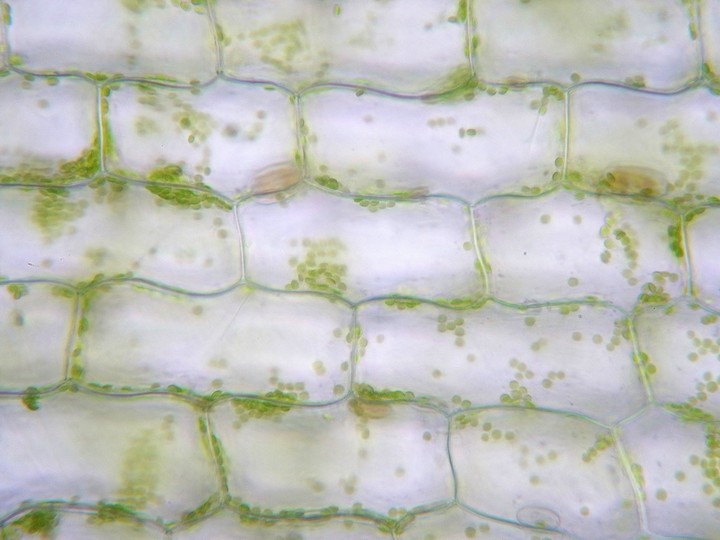

オオフサモのようにシュート単位で抽水する植物では、茎の断面に大きな細胞間隙が見られる。

オオフサモ(アリノトウグサ科)の茎と横断面

オオフサモ(アリノトウグサ科)の茎と横断面

浮遊性の水草トチカガミ(トチカガミ科)は浮葉をつけるが、水面が混み合ったところでは、葉が水上に突き出す(抽水する)。抽水葉は浮葉と良く似ているが、細かいところにいろいろな違いがある。

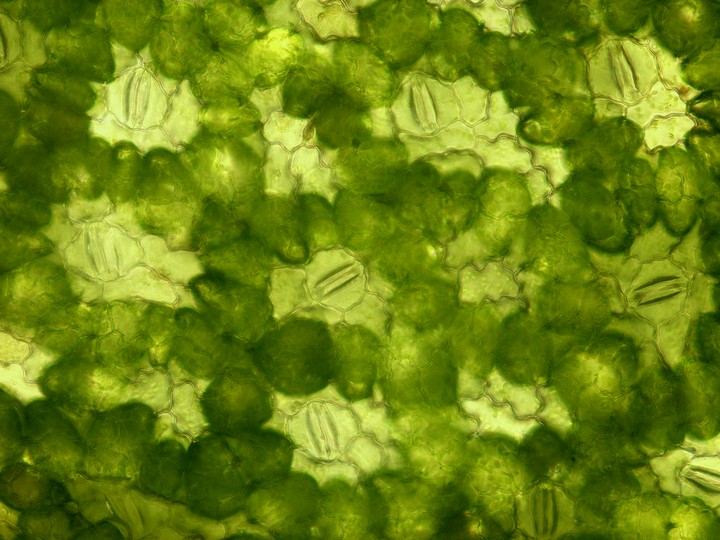

浮葉は抽水葉と比べて葉身基部の切れ込みが深く、葉柄がより葉身の中心よりにつくことになる。

浮葉の裏側基部では葉面が盛り上がっていて、内部には気室が発達している。

一年生と固着性・多年生の水草の越冬は、陸生植物と基本的に同じだ。一年生の水草(ヒシなど)は、結実すると枯死して種子が水底で越冬する。固着性多年草は、地中の地下茎で越冬する。

浮遊性の多年草には常緑性の種類もあるが、多くの種類では、秋になるとシュートのあちこちに塊状の休眠芽(殖芽)ができ、他の部分は枯死する。殖芽は水底で越冬して翌春に成長を再開する。殖芽には、短い茎に小型の葉が密生するタイプ、茎または葉が肉厚に変形するタイプなどがある。

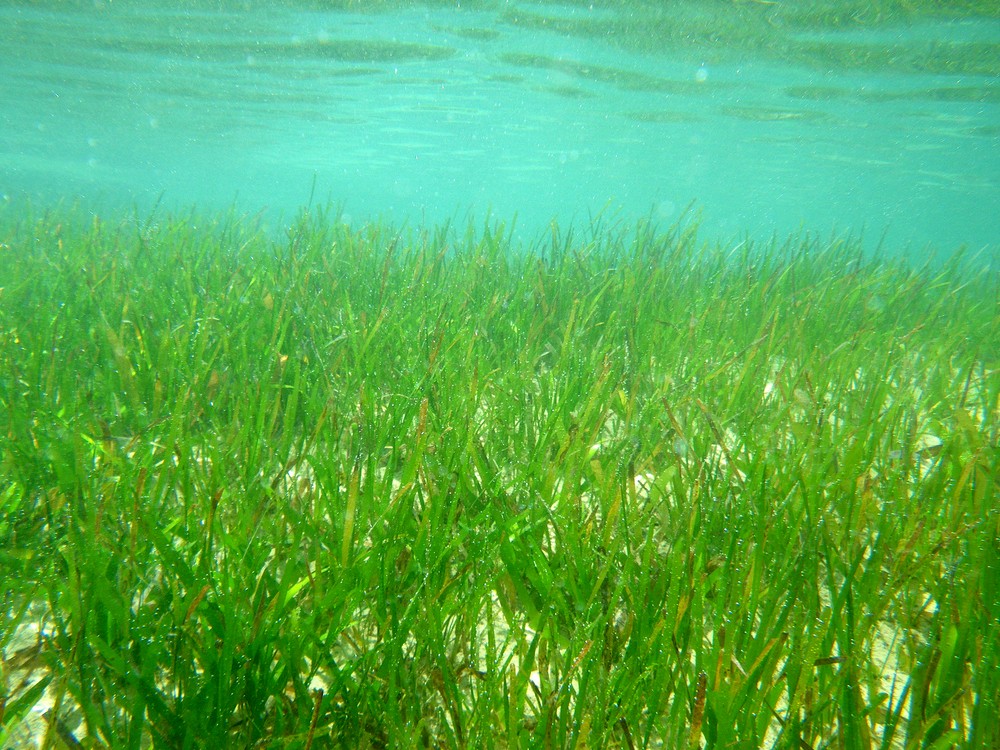

海草[marine plants; seaglass]は、単子葉植物のごく少数の科のみに見られ、全て沈水・固着性だ。

他の植物の根や茎に、根や茎を差し込んで養分・水分を横取りする植物(寄生植物[parasitic plant]は、光合成を行わず、養分の全てを他の植物から吸収するタイプ(全寄生植物)と、寄生と光合成を併用するもの(半寄生植物)に分けられる。全寄生植物は腐生植物と同じような特徴(葉緑素を持たない、葉が退化している)を示すが、半寄生植物は緑色の葉や茎を持っているため、ふつうの植物と見分けにくい。

ヒノキバヤドリギ(ヤドリギ科|ビャクダン科)。常緑の半寄生植物で、オレンジ色の実を付ける。

ヒノキバヤドリギ(ヤドリギ科|ビャクダン科)。常緑の半寄生植物で、オレンジ色の実を付ける。

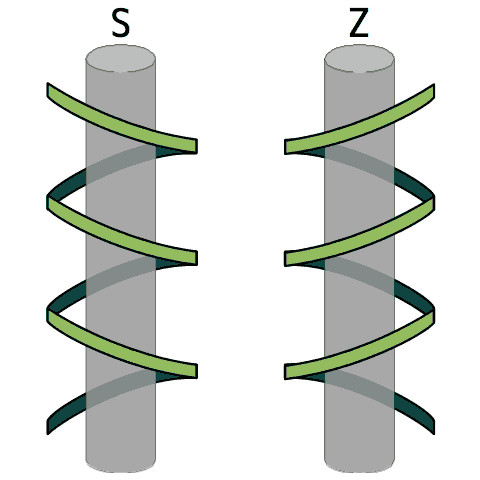

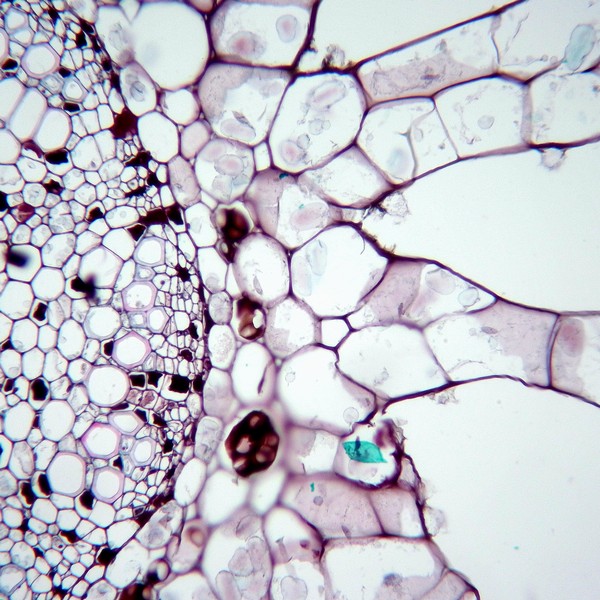

上: 寄生部の断面。ハマヒサカキの枝の形成層にヒノキバヤドリギの吸器(吸収組織)が入り込んでいる。寄生部ではハマヒサカキの枝が太くなる。

上: 寄生部の断面。ハマヒサカキの枝の形成層にヒノキバヤドリギの吸器(吸収組織)が入り込んでいる。寄生部ではハマヒサカキの枝が太くなる。

スナヅル(クスノキ科)。上: 砂浜の植物群落に寄生。他の植物を枯らしつくしながら広がっていく。寄生しつくしたところでは、スナヅル自身の茎も緑色からオレンジ色になり、最後は枯れてしまう。

スナヅル(クスノキ科)。上: 砂浜の植物群落に寄生。他の植物を枯らしつくしながら広がっていく。寄生しつくしたところでは、スナヅル自身の茎も緑色からオレンジ色になり、最後は枯れてしまう。

樹木の幹、岩、ときには人家の屋根や塀に貼り付いて生えている状態を着生という。地表にはほとんど見られず、着生が通常である植物を着生植物[epiphyte]といい、ラン科の一部・かなり多数のシダ(ノキシノブ・ミツデウラボシなど)、その他いろいろなグループに見られる。

着生植物には、オーバーハングしていて水分や養分がしみだしているようなところに限ってつく種類がある一方、日当たりがよい岩稜を好む種類もある。後者は、厳しい乾燥に耐える特徴(多肉など)を持つことが多い。

樹幹についた着生植物は、ヤドリギ類のような他の植物の茎に寄生する寄生植物と一見似ているが、養分・水分は自前で吸収している。

沢沿いの水が滴る斜面に着生しているイワタバコ(イワタバコ科)

沢沿いの水が滴る斜面に着生しているイワタバコ(イワタバコ科)

昆虫などを捕獲・消化して窒素などの養分源とする植物(食虫植物[carnivorous plant])には、飛翔性の昆虫を地上の葉で捕えるものと、淡水中のプランクトンや土壌中の微小な動物(センチュウ類など)を地中/水中の葉で捕らえるものとがある。

|

|

| ムラサキミミカキグサ(タヌキモ科)。ミミカキグサ類は湿地に生える小さな植物で、地際にある袋形の葉(左)で小さな生物を捕まえる。 | |

|

|

|

|

| イヌタヌキモ(タヌキモ科)の沈水葉には袋形の袋が密についている | |

砂漠や日当たりの良い岩稜上など、水分に乏しい場所には、葉や茎が極端に厚い多肉植物[succulent plants; succulents]が見られる。多肉化した茎・葉は、貯水の役目を果たし、表面積/体積が小さくなって蒸散量が小さくなる。また、小さくて陥没した気孔、CAM型の光合成など、蒸散量を抑える他の特徴を兼ね備えることが多い。

多肉植物への進化(多肉化)は、被子植物のさまざまなグループで起こったと考えられる。ベンケイソウ科やススキノキ科(アロエ・ハオルチアなど)では葉が厚くなり、サボテン科やトウダイグサ属(トウダイグサ科)では葉は小型化して光合成の機能を失い茎が厚くなる。

ツメレンゲ(ベンケイソウ科)。日当たりの強い岩稜上に着生する。

ツメレンゲ(ベンケイソウ科)。日当たりの強い岩稜上に着生する。

多肉化した葉では、多くの植物の茎と同様、葉緑体は表皮近くの葉肉だけに分布し、内部は葉緑体がない透明~半透明の柔組織が占めている。リソプス属(ハマミズナ科)・ハオルチア(ススキノキ科)・ミドリノスズ(キク科)などでは、直射日光が当たる葉の一部(先端部または向軸面)に葉緑体のない領域があって内部に光を導いている。葉の一部が透明~半透明に見えるため、「葉窓」[leaf window; leaf fenestration]と呼ばれる。

|

|

| ミドリノスズ(グリーンネックレス)(キク科)の葉と横断面 |

アフリカ大陸のトウダイグサ属と南北アメリカ大陸のサボテンでは、外見が非常に似通っている組み合わせがあり、収斂進化(収束進化)の例として有名だ。